GGG Magazin

ImFokus – SchuleImFokus:

Lernen in der digitalen Welt

GGGaktiv:

– Otto-Herz-Symposium

– Hauptausschuss und Mitgliederversammlung

– GGG-Positionspapier

EinblickPolitik:

John Hattie zum deutschen Schulsystem

Das ganze Heft: DIE SCHULE FÜR ALLE 2025/4

INHALT

Editorial / Impressum

IMPRESSUM WER FÜR UNS SCHREIBT

Editorial hier lesen

Editorial

Dieter Zielinski

Liebe Mitglieder der GGG,

liebe Leserinnen und Leser,

in der Ausgabe 2025/1 des Spiegels kritisierte John Hattie die frühe Trennung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland und folgerte, das deutsche Schulsystem sei das ungerechteste, das er kenne. Diese Äußerung erregte großes Aufsehen, denn Hatties Erkenntnisse wurden in bildungspolitischen Kreisen bislang oft darauf reduziert, dass es auf den Lehrer ankäme und nicht auf das Schulsystem. In einem in diesem Magazin nachzulesenden Schreibinterview befragten Ursula Reinartz und Peter Ehrich John Hattie nach den Eigenschaften eines gerechten und effektiven Schulsystems. Sie wollten auch von ihm wissen, wie das deutsche Schulsystem gerechter, integrativer und inklusiver gestaltet werden könne. Genau darauf zielt ein kürzlich von einer Mitgliederversammlung der GGG einstimmig verabschiedetes Positionspapier zur Weiterentwicklung der Schulen des gemeinsamen Lernens ab. Das vollständige Positionspapier finden Sie auf unserer Website. Eine kompakte Einführung erfolgt in diesem Magazin. Barbara Riekmann und Konstanze Schneider berichten zudem über die Mitgliederversammlung und eine Hauptausschusssitzung.

Ursula Reinartz und Peter Ehrich haben es sich nicht nehmen lassen, John Hattie auch zum Schwerpunktthema dieses Magazins zu befragen. In seinen Antworten beleuchtet er Potenziale und Risiken für das schulische Lernen insbesondere im Kontext Künstlicher Intelligenz. Hattie erwartet, dass KI, ähnlich wie andere Computertechnologien, nur langsam Einzug in Schulen halten und das Wesen des Unterrichts verändern wird. Dagegen sieht Jöran Muuß-Merholz in seinem Artikel „KI steht in der Schule für ‚Krise der Identität‘“ in der neuen Technologie die historische Chance, Schule grundlegend neu zu denken und zu gestalten. Olaf-Axel Burow skizziert in sieben Handlungsoptionen für mehr Bildungsgerechtigkeit seine Vision der Schule der Zukunft in Zeiten von KI. Florian Nuxoll erläutert, warum „Deskilling“ durch KI als Chance und „Skill-Skipping“ als zu bewältigende Gefahr zu betrachten sind.

Überblicksartikel zu den Handlungsempfehlungen der KMK zum Umgang mit künstlicher Intelligenz sowie zu den Empfehlungen des Deutschen Ethikrates zu Digitalisierung und KI in der Schule runden den theoretischen Rahmen unseres Schwerpunktthemas ab.

Auch in diesem Magazin kommt die Praxis nicht zu kurz: In der „Rubrik Schule im Fokus“ berichten fünf Beiträge über konkrete Erfahrungen. Konstanze Schneider befragte Schülerinnen und Schüler der Richtsbergschule in Marburg zu ihrer Haltung und ihren Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien und KI in der Schule. Barbara Riekmann führte ein Interview mit Micha Pallesche von der mehrfach ausgezeichneten Ernst-Reuter Gemeinschaftsschule in Karlsruhe; dabei wird sichtbar, wie digitale Kultur, neue Lernkulturen und Schulentwicklung eng miteinander verknüpft sind und welche Ergebnisse daraus hervorgehen. Die Sport- und Kreativitätsgesamtschule des Leonardo da Vinci Campus in Nauen begann 2016 ihren Weg in die Digitalität. Linda Ritzka beschreibt den Werdegang und die entwickelte Praxis. Wie und wozu er KI im Unterricht eingesetzt hat, erläutert uns Roy Hahn von der Grund- und Gemeinschaftsschule „Am Brook“ in Kiel. „KI an Bord, du am Steuer“ ist der Leitspruch einer Arbeitsgruppe der Georg-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen, die eine fünfteilige Fortbildungsreihe für die Lehrkräfte der Schule entwickelt hat, in der sich diese mit unterschiedlichen Aspekten von KI im Schulalltag vertraut machen konnten. Über das Projekt berichtet Susanne Lührs.

All dies und noch manches mehr finden Sie in diesem Magazin.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch im Namen der Redaktion eine bereichernde Lektüre.

GGGaktiv

Berichte aus der bildungspolitischen Verbandsarbeit

Die ganze Rubrik GGGaktiv mit allen Artikeln steht Ihnen zum Herunterladen zur Verfügung.

D. Zielinkski: Otto-Herz-Symposium 2025

Otto Herz Symposium 2025 – Ein HERZens-Symposium für Otto

Eine Veranstaltung im Zeichen des Friedens

hier lesen

Dieter Zielinski

Am 20. September 2025, dem Weltkindertag, fand im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben das Otto Herz Symposium 2025 statt – ein besonderer Tag der Erinnerung, des Austausches. Eingeladen waren alle Freunde und Weggefährten von Otto Herz, dessen Wirken und Menschlichkeit bis heute nachwirken. In der Einladung zum Symposium hieß es treffend:

„Otto ist von uns gegangen – doch seine Spuren bleiben. In den Herzen der Menschen, in seinen Taten, in seinen berührenden poetischen Texten. Ottos tiefe Menschlichkeit, seine Herzens-Haltungen und seine Weisheiten werden uns weiter stärken und beflügeln.“

Ein Schwerpunkt des Symposiums war die Vorstellung eines Buches über Otto Herz, das Tim Wiegelmann angeregt hat und das unter Mithilfe von Margret Rasfeld und Katarina Wyss-Schley herausgegeben wurde. Darin teilen Freunde und Weggefährten mit, was Otto für sie bedeutet hat und was sie mit ihm erlebt haben – ein bewegendes Zeugnis seines Einflusses. Einige Exemplare sind noch verfügbar. (1)

Zentrales Thema des Tages war Ottos Engagement für Frieden und Freiheit, die er als „zwei Seiten einer Medaille“ betrachtete. Beide seien „so wenig selbstverständlich“, betonte er stets. Als Friedensbotschafter setzte er sich für globales Denken und Handeln ein. Symbolisch dafür steht die Einrichtung eines Friedensraumes im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben – eine Nachgestaltung von Otto Herz‘ Seminarraum in Leipzig.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Aufstellung eines Friedenspfahles auf dem Gelände des Schulzentrums. Dieser trägt an den Seiten in verschiedenen Sprachen die Aufschrift „May Peace prevail on Earth“. Der erste Friedenspfahl wurde Mitte der 1970er Jahre aufgestellt. Mittlerweile gibt es mehr als 250.000 weltweit. Otto Herz hat an verschiedenen Orten der Erde Friedenspfähle gestiftet und mit errichtet.

Otto Herz war ein Mensch, der in Visionen dachte, aber stets die kleinen Schritte ging. Sein berühmtes Zitat „Viele wollen lieber das Schlechte, das Vertraute als das Neue, das Ungewohnte“ unterstreicht seine Haltung, Mut zur Veränderung zu fördern. Besonders engagierte er sich in der Beratung von Schulgründungen und bei der Schulentwicklung in Deutschland und im Ausland: So unterstützte und begleitete er die Initiative forikolo bei Schulgründungen in Sierra Leone. Zudem war er ein wichtiger Förderer von „Schüler helfen Leben“. Das Symposium ermöglichte den Teilnehmenden ihre diesbezüglichen Erfahrungen mit Otto Herz auszutauschen. Die Beiträge waren oft von tiefer Ergriffenheit getragen.

Ein letzter Höhepunkt des Symposiums war die Ankündigung eines Films über Otto Herz, der derzeit entsteht und schon in Ausschnitten vorgeführt wurde. Für die Fertigstellung werden noch finanzielle Mittel benötigt. Die GGG unterstützt die Finanzierung des Films über diesen besonderen Pädagogen und ehemaligen GGG-Vorsitzenden.

Das Symposium zeigte: Otto Herz‘ Wirken lebt weiter – in den Menschen, die er inspiriert hat, und in den Projekten, die er angestoßen hat.

–––

(1) Diese können (solange vorrätig) direkt bei Doreen Model () für 10,00 Euro (Selbstkostenpreis) zuzüglich Portokosten bestellt werden.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

B. Riekmann, K. Schneider: Hauptausschuss und Mitgliederversammlung

Hauptausschuss und Mitgliederversammlung treffen wichtige Entscheidungen

hier lesen

Barbara Riekmann, Konstanze Schneider

Bericht vom Hauptausschuss

Vom 26. bis zum 28.September 2025 trafen sich die Landesverbände der GGG zum Hauptausschuss (HA) in Bad Sassendorf. Der Hauptausschuss „rahmte“ die Mitgliederversammlung am 27. September. Acht Bundesländer waren mit ihren Vertretern und Vertreterinnen präsent, darunter nach längerer Abwesenheit auch der Landesverband Rheinland-Pfalz.

Traditionell wurden unter dem Tagesordnungspunkt „Berichte“ Informationen aus den Landesverbänden sowie den Gremien und Arbeitsgruppen ausgetauscht.

In den Länderberichten aus Niedersachsen und Hamburg wurden ein neuer Erlass, bzw. eine neue Ausbildungsordnung positiv hervorgehoben. Diese ermöglichen es, Bausteine einer neuen Lernkultur einfacher umzusetzen, so z. B. für Niedersachsen die Möglichkeit einer durchgängigen Binnendifferenzierung, fächerübergreifenden Unterrichts und einer Leistungsrückmeldung ohne Noten; für Hamburg wurden rechtlich neue Möglichkeiten für die Prüfungen zum Ersten und zum MittlerenSchulabschluss eröffnet. In einigen Landesverbänden herrschte jedoch Enttäuschung über die fehlende Unterstützung durch Schulaufsicht und ministerielle Ebene.

Die sechs Bundearbeitsgruppen (BAGen) der GGG stellten ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte dar. Die BAG Politik hatte intensiv am Positionspapier und der Vorbereitung der Mitgliederversammlung gearbeitet. Die BAG KMK berichtete von der Vorbereitung eines Treffens mit den Bildungsreferent:innen der Bundesländer für Februar 2026 in Schwerin. Die Arbeit der BAG Newsletter ist allen Abonnent:innen inzwischen präsent. Erörtert wurde, wie trotz aller datenschutzrechtlichen Auflagen mehr Abonnent:innen gewonnen werden könnten. Die BAG Website stellte den neuen Web-Auftritt vor; er soll Ende des Jahres 2025 unsere bisherige Homepage ersetzen. Die BAG „Die Schule für alle – Magazin“ stellte ihre Planung für 2026 vor, so u.a. ein Magazin zur Demokratiebildung und ein Magazin zur Nachbereitung des Bundeskongresses in Jena. Die BAG Öffentlichkeitsarbeit suchte und sucht dringend Interessent:innen für eine Mitarbeit.

In der Nachbereitung der Mitgliederversammlung (MV) wurde die gute Vorbereitung gelobt und die einmütige Abstimmung besonders positiv hervorgehoben. Auch der Ablauf der MV wurde als bereichernd und hinsichtlich der Atmosphäre als anregend empfunden. Einvernehmlich verständigte sich der HA darauf, dass jetzt eine Strategiediskussion in den Landesverbänden erfolgen sollte. In einem ersten Schritt sollen bis zur nächsten Sitzung des HA im Februar 2026 (eng angelehnt an das Positionspapier) die landesspezifischen Schwerpunkte herausgearbeitet und Handlungsmöglichkeiten beschrieben werden. Bekräftigt wurde der Wunsch nach einer Kurzfassung (möglichst eine Seite) des Positionspapiers.

Mit einem Ausblick auf den Bundeskongress 2026 „Demokratie (er)leben in Schulen des gemeinsamen Lernens“, der Verabschiedung einer Presseerklärung zum Positionspapier und dem Dank an alle, die an der Vorbereitung und Durchführung der Tagung beteiligt waren, endete der Hauptausschuss am Sonntag.

Bericht von der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 2025 stand unter dem inhaltlichen und strategischen Ziel, das durch die BAG Politik in Anbindung an den HA erarbeitete „Positionspapier zur Weiterentwicklung der Schulen des gemeinsamen Lernens“ zu diskutieren und zu verabschieden. In Anwesenheit von 36 Mitgliedern wurde unter der Tagungsleitung von Gerhard Lein am Vormittag das Papier abschnittsweise diskutiert und am Nachmittag in seinen strategischen Aspekten erörtert und abgestimmt.

In der Einführung ging Dieter Zielinski auf die Genese des Papiers ein. Zwei Hauptausschüsse hatten sich im Vorwege damit befasst. Im Rahmen der Mitgliederanhörung von April bis Juni 2025 gingen 30 Änderungs- und Ergänzungsvorschläge ein, die von der BAG Politik in die jetzige Fassung eingearbeitet wurden.

Anschließend kommentierte der Experte für Schulstrukturfragen Dr. Benjamin Edelstein, der per Video zugeschaltet war, das Positionspapier. Er betonte, dass das Papier nicht nur für ihn überzeugend sei und große Zustimmung fände, sondern auch, dass es den gegenwärtigen Forschungsstand zur Weiterentwicklung der Schulstruktur wiedergäbe. Die sozialen und schulorganisatorischen Realitäten zeigten, dass systemisch momentan die eine Schule für alle nicht realisierbar sei, wohl aber „die eine Schule für alle, die nicht auf das Gymnasium gehen“, in zweigliedrigen Schulsystemen in fünf Bundesländern Realität sei. Damit würde die Zusammensetzung der Schülerschaft problematisch und zugleich der Anspruch auf Inklusion diskreditiert. Die GGG solle sich aus seiner Sicht offensiv zur Zweigliedrigkeit verhalten, dies auch, um für die benachteiligten Schüler:innen Gelingensbedingungen zu schaffen.

Positiv hob Benjamin Edelstein hervor, dass das Positionspapier die Schulstrukturfrage nicht isoliert behandelt, sondern Schulentwicklungsfragen und Pädagogik mit aufgenommen habe. Die Frage datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung sei unabdingbar für die Förderung und müsse als Unterstützung der besonderen Aufgaben der Schulen des gemeinsamen Lernens aufgefasst werden. Lernende Netzwerke bräuchten zwar Ressourcen, diese würden aber durch Synergieeffekte (Austausch von Konzepten usw.) wettgemacht. Noch stärker ausformuliert sein könne die Frage der Autonomie der Schule. Rollenklarheit auf allen Ebenen wäre enorm wichtig, es dürfe jedoch nicht darauf hinauslaufen, dass die Schulen alleine gelassen werden. Die Schulverwaltung dürfe sich da nicht aus der Affäre ziehen. In dem Papier fehle aus seiner Sicht die Frage der Öffnung der Schulen in ihr Umfeld. Auch das sei eine wichtige Gelingensbedingung.

Insgesamt sei das Positionspapier ein Nordstern, für den es eine Routenplanung brauche, eine Beschreibung der Handlungsfelder, auch der „quick wins“ sowie der Hürden und der Allianzen. B. Edelsteins Kommentar

In der anschließenden Diskussion wurden i.w. strategische Aspekte angesprochen. So die Auseinandersetzung mit der Frage der Zweigliedrigkeit in den Landesverbänden, die erfolgreiche Arbeit an der Basis (Fortbildung, Kontakt zum Ministerium). Die Frage, wie mit Schulformwechslern umzugehen ist und wie man eine „Kultur des Behaltens“ in den Mittelpunkt stellen kann, tauchte immer wieder auf. Neugründungen, Universitätsschulen, Anträge auf Umwandlung, auch das strategische Aspekte. Die Anregung von Edelstein hinsichtlich möglicher Allianzen wurde konkretisiert, mögliche Bündnispartner und Kooperationen genannt. Einhellig wurde der Wunsch unterstrichen, eine Kurzfassung des Positionspapiers „für die Verbreitung in die Hand zu bekommen“.

Besonders erfreulich dann die Abstimmung: Das Positionspapier wurde einstimmig verabschiedet. Das Positionspapier im Wortlaut

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

D. Zielinski: Positionspapier der GGG

Das Positionspapier der GGG: einstimmig beschlossen

hier lesen

Das Positionspapier im Wortlaut Artikel-Download

Ein kurzer Überblick

Dieter Zielinski

In den mehr als 50 Jahren ihres Bestehens hat sich die GGG immer wieder vor dem Hintergrund der jeweiligen bildungspolitischen Situation zur Lage der Schulen des gemeinsamen Lernens und ihrer Entwicklungsperspektiven geäußert. Sie hat dabei stets das Ziel der Umgestaltung des selektiv ausgerichteten deutschen Schulsystems hin zu einem Gesamtschulsystem1 im Blick behalten.

Gegenwärtig befindet sich unser Bildungssystem in einer Krise von bisher nicht gekanntem Ausmaß, was sich an zahlreichen Symptomen festmachen lässt. Dazu gehören u.a. eine gravierende von der sozialen Herkunft abhängige Bildungsungerechtigkeit, die nicht eingelöste Verpflichtung die Inklusion vollständig umzusetzen und ein eklatantes Leistungsversagen. Konsens in gesellschaftlicher und politischer Debatte besteht darin, dass grundsätzliche Reformen im Bildungsbereich erforderlich sind. Für uns bedeutet dies, dass die Zeit reif für die „Eine Schule für alle“ ist. Dass wir mit dieser Forderung nicht alleine stehen, zeigen u. a. Beschlüsse der GEW auf ihrem diesjährigem Gewerkschaftstag sowie der Landesschülervertretungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Im Herbst 2024 befasste sich der Hauptausschuss der GGG erstmals mit der Frage, welche Maßnahmen in dieser Situation dazu beitragen könnten, unserem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. In dem folgenden mehr als einjährigen Prozess entstand schließlich unter Beteiligung aller GGG-Mitglieder das in der Mitgliederversammlung verabschiedete Positionspapier „Zur Weiterentwicklung der Schulen des gemeinsamen Lernens“.

Das Papier hat eine doppelte Zielsetzung. „Nach innen geht es um die Verständigung der GGG auf eine gemeinsame Strategie, nach außen um das Signal, dass die Verwirklichung der „Einen Schule für alle“ wieder auf der Agenda steht und von uns zusammen mit zahlreichen anderen bildungspolitischen Akteuren mit Nachdruck und zeitlicher Perspektive verfolgt wird.“ (Zitat aus dem Positionspapier)

Worum geht es in dem Positionspapier?

Inhaltlich entwickelt das Papier nach einem einleitenden Aufriss der Problemlage in der Einleitung Maßnahmen in Form von Zielvorstellungen und Entwicklungsschritten in drei Handlungsfeldern:

- Positionen zur Weiterentwicklung der Schulstruktur

- Positionen zur Schul- sowie Unterrichtsentwicklung und Pädagogik

- Positionen zur Ausstattung und Personalversorgung der Schulen

Zu 1. Positionen zur Weiterentwicklung der Schulstruktur

Die zentrale Zielvorstellung ist die Verwirklichung des Rechts auf ein inklusives Schulsystem. Beschrieben werden u. a. Schritte des Ausbaus bzw. der Erweiterung des Gesamtschulangebotes sowie strukturelle Erfordernisse der Ausgestaltung der Schulform (Oberstufenangebot für alle Schulen, gebundene Ganztagsschulen, Langformschulen). Pädagogisch orientiert sind die Forderungen nach dem Verzicht auf eine Kategorisierung von Schülerinnen und Schülern, dem Verbot von „Abschulungen“ und der Weiterentwicklung der Schulabschlüsse.

Zu 2. Positionen zur Schul- sowie Unterrichtsentwicklung und Pädagogik

Gefordert wird die Ausrichtung des pädagogischen Handelns an den Stärken der Schülerinnen und Schüler. Damit nicht verträglich sind eine äußere Fachleistungsdifferenzierung sowie Leistungsrückmeldungen in Form von Zensuren. Das gilt nicht nur für die Sekundarstufe I, sondern auch für die Sekundarstufe II . Zur Erreichung der pädagogischen Ziele soll die Eigenverantwortung der Schulen gestärkt und der Austausch zwischen den Schulen durch lernende Netzwerke unterstützt werden. Bejaht wird eine datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung, die dem Lernprozess der Schülerinnen und Schüler dient. Eine missbräuchliche Verwendung solcher Daten im Sinne einer defizitorientierten Diagnostik wird abgelehnt. Schließlich wird die Ermöglichung eines bekenntnisfreien Unterrichts gefordert.

Zu 3. Positionen zur Ausstattung und Personalversorgung

Im Zentrum dieses Handlungsfeldes stehen Forderungen nach einer bedarfsgerechten Finanzierung des Bildungssystems. Dazu gehören eine sozialindexbasierte Verteilung der Ressourcen auf die Schulen, eine Aufhebung des Kooperationsverbotes sowie der Ausbau und die Verstetigung der Digitalisierung. Gefordert wird zudem eine aufgabenadäquate, den Erfordernissen einer inklusiven Schule angepasste Personalversorgung mit allen dazu erforderlichen Professionen. Eine Weiterentwicklung der Schulen im Sinne des Positionspapieres erfordert schließlich auch eine Neuausrichtung der Lehrkräftebildung, die sich an den Lernbedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler sowie den Anforderungen einer inklusiven Schule orientiert.

Das Positionspapier schließt mit dem Fazit, dass die GGG grundsätzlich die Umgestaltung des deutschen Schulsystems in ein Gesamtschulsystem fordert. Als Voraussetzungen dafür werden genannt:

- die überzeugende Arbeit der Schulen des gemeinsamen Lernens,

- die gesellschaftliche Zustimmung sowie

- der politische Wille zu den erforderlichen Entscheidungen.

Das Papier endet mit den Sätzen: „Damit werden der soziale Zusammenhalt und unser freiheitlich-demokratisches System gestärkt. Ein Gesamtschulsystem ist die Grundlage von Bildungsgerechtigkeit in der Demokratie.“

Das Papier wurde am 27.09.2025 einstimmig von der Mitgliederversammlung in Bad Sassendorf beschlossen.

1 Der Begriff Gesamtschule umfasst alle Schulen des gemeinsamen Lernens. Diese heißen in den unterschiedlichen Bundesländern Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Integrierte Sekundarschule, Oberschule und Stadtteilschule. Sie zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass sie sich als inklusive Schulen verstehen, die zu allen Abschlüssen führen.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

EinBlickPolitik

P. Ehrich, U. Reinartz: John Hattie zum deutschen Schulsystem

und zum Lernen mit Künstlicher Intelligenz

Eine fundierte Kritik am Deutschen Schulsystem und ein Ausblick auf erweiterte Lernmöglichkeiten und Anforderungen mit KI.

hier lesen

Artikel-Download englischer Originaltext Quellen/References

Peter Ehrich und Ursula Reinartz führten ein Schreibinterview mit John Hattie durch

Wir freuen uns außerordentlich und sind sehr dankbar, dass wir in dieser Ausgabe ein Schreibinterview mit dem neuseeländischen Professor John Hattie veröffentlichen dürfen, in dem er unsere Fragen zu einer Verbesserung des Schulsystems in Deutschland und zur Bedeutung von Künstlicher Intelligenz für das Lernen beantwortet.

Es bedarf offensichtlich des Blickes vom anderen Ende der Welt, um festzustellen, dass unser Schulsystem in Deutschland mit seiner drei- bis viergliedrigen Struktur nicht das allein-heilbringende ist. „Lasst uns ernsthaft das Tracking beenden: Kein Schüler gewinnt“, so John Hattie in unserem Interview.

Mit Digitalität und Künstlicher Intelligenz gelangen neue Wirkungsfaktoren in Schule und Bildung hinein, die weitreichende Möglichkeiten für inklusives und selbstbestimmtes Lernen eröffnen, aber auch neue Anforderungen an die Selbstverantwortung für das Lernen für die Schüler:innen selbst stellen.

Lieber Professor Hattie, …

1. In einem Interview haben Sie gesagt, dass das deutsche Schulsystem das ungerechteste sei, dem Sie je begegnet sind. Basierend auf Ihrer Forschung zu effektivem Lehren und Lernen: Welche Eigenschaften sollte ein Schulsystem haben, um das Lernen so gerecht und effektiv wie möglich zu gestalten?

Die OECD-PISA-Berichte heben hervor, dass die Bildungsungleichheit in Deutschland besonders ausgeprägt ist, insbesondere hinsichtlich des starken Zusammenhangs zwischen den Bildungsergebnissen der Schüler und ihrem sozioökonomischen Hintergrund. Beispielsweise heißt es: „Die OECD stellte fest, dass die schulischen Leistungen in Deutschland stärker mit der sozialen Herkunft korrelieren als in den meisten anderen Ländern.“ Seit dem starken Anstieg der Zuwanderung in den Jahren 2015/16 wurde diese Problematik noch verstärkt, da viele dieser Schüler ebenfalls aus sozioökonomisch benachteiligten Familien stammen.

Im PISA-Länderbericht Deutschland wird festgestellt: „Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund ist in Deutschland im Jahr 2022 auf 26 % gestiegen (2012: 13 %). … Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland weisen tendenziell ein benachteiligteres sozioökonomisches Profil auf als nicht zugewanderte Schüler; während 25 % aller Schüler als sozioökonomisch benachteiligt gelten, liegt der entsprechende Anteil bei Schülern mit Migrationshintergrund bei 42 %. Rund 63 % der Schüler mit Migrationshintergrund (und 5% aller übrigen Schüler) gaben an, dass die Sprache, die sie zu Hause am häufigsten sprechen, sich von der Sprache unterscheidet, in der sie den PISA-Test absolvierten.“

In Mathematik lag der durchschnittliche Leistungsunterschied zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund bei 59 Punkten zugunsten der nicht zugewanderten Schüler – ein erheblicher Unterschied. Nach Prüfung des sozioökonomischen Profils der Schüler verbleibt ein signifikanter Unterschied von 32 Punkten zugunsten der nicht zugewanderten Schüler. Im Bereich Lesen betrug der durchschnittliche Leistungsunterschied 67 Punkte zugunsten der nicht zugewanderten Schüler. Nach sozioökonomischer Anpassung verblieben immer noch 40 Punkte Differenz.

Da nur etwa die Hälfte der Schüler mit Migrationshintergrund ([von insgesamt] 34 %) eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen, gegenüber 61 % der nicht zugewanderten Schüler, ist zu erwarten, dass sich die Ungleichheiten in Bildung – und damit auch in Einkommensvorteilen und Lebenschancen – in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken werden

Meine Forschung (Hattie, 2023) basiert auf 14 Studien zu Tracking und Leistungsdifferenzierung, die sich allerdings überwiegend auf die Differenzierung innerhalb einer Schule beziehen und insgesamt nur sehr geringe Effekte zeigen (d = 0,09).(1)

Steenbergen-Hu et al. (2016) analysierten 13 Meta-Analysen, die belegten, dass Schüler keinen Vorteil aus der Gruppierung in verschiedene Klassen [Tracking] zogen (-0,03). Die Auswirkungen unterschieden sich nicht für Schüler mit hohem (0,06), mittlerem (0,04) oder geringem (0,03) Leistungsvermögen. Tracking hat minimale Auswirkungen auf die Lernleistungen – niemand profitiert wirklich. Auch in Mathematik und Lesen sind die Effekte zu vernachlässigen (Lesen d = 0,00; Mathematik d = 0,02). Tracking innerhalb einer Schule kann erhebliche Nachteile für die Chancengleichheit haben: Überproportional häufig werden Kinder aus niedrigen sozioökonomischen Schichten sowie benachteiligte Minderheiten in niedrigere oder nicht studienqualifizierende Bildungsgänge gesteckt (Hanushek & Woessmann, 2006; Oakes et al., 1992).

Schulen mit einem höheren Anteil an Minderheiten und sozioökonomisch benachteiligten Schülern bieten seltener ein ausreichendes Angebot an höher qualifizierenden Kursen, wodurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass diese Schüler höhere Bildungswege einschlagen können (Caro et al., 2009; Ferrer-Esteban, 2016). Hanushek und Woessmann (2006) kamen zu dem Schluss, dass eine frühe Sortierung nach Leistung [Tracking] die Bildungsungleichheit vergrößert, dass sowohl Leistungsschwache als auch Leistungsstarke darunter leiden und dass Tracking die soziale Herkunft weiter verstärkt – eigentlich sollte ein Schulsystem das Gegenteil anstreben.

Lasst uns ernsthaft das Tracking beenden: Kein Schüler gewinnt!

2. Angesichts der aktuellen Lage: Welchen Rat geben Sie Lehrkräften, Bildungsexperten, Eltern und Bildungsfachleuten, um das deutsche Schulsystem integrativer und inklusiver zu gestalten?

Es ist mir bewusst, dass es eine sehr einflussreiche Lobby gibt, die das aktuelle „Sortiermodell“ verteidigt – viele der heutigen „Gewinner“ im Erwachsenenleben waren Absolventen des Gymnasiums. Dennoch muss sich das Land fragen, wie es möglich ist, bereits Zehnjährigen zukünftige Erwerbschancen und Lebenschancen vorherzusagen. Dies soll keine Abwertung der Qualität der beiden anderen Schulformen bedeuten, aber der Zugang zu Universitäten etc. erweist sich für Gymnasiasten als deutlich leichter.

Eine spätere Sortierung würde helfen (wenigstens etwas), und die Einführung neuer Schulen, die alle drei Schulformen in einer Institution vereinen, wären hilfreich – vorausgesetzt es gibt flexible Wechselmöglichkeiten.

Es ist unwahrscheinlich, dass Tracking von einer übergeordneten politischen Ebene verändert wird. Aber einzelne Schulen haben sehr wohl die Möglichkeit, gemischte Lerngruppen einzurichten und die Diskussion von „Wer bekommt Zugang zu was und wer wird ausgeschlossen“ auf eine Debatte über Unterrichtsqualität und Lernerfolg zu fokussieren. (Siehe das Beispiel des Schweizer Kantons Bern, wo das Bildungsgesetz diese Flexibilität ermöglicht.)

Pekkarinen (2014) fand, dass ein Verschieben der Trennung nach Bildungsgängen [Tracking], bis die Schüler älter sind, zu mehr sozialer Mobilität und besseren Einkommenschancen über Generationen hinweg führt.

Er warnte jedoch davor, dass es kein Allheilmittel sei, die Entscheidung über die Einstufung in Bildungsgänge einfach auf später zu verschieben – dies möge zwar zu mehr Fairness führen, aber unabhängig vom Einstufungssystem müsse ja immer auf die Auswirkungen auf die Qualität von Unterricht und Lernen geachtet werden.

Meghir und Palme (2005) und Pekkarinen et al. (2006) untersuchten den finnischen Wechsel hin zu einer späteren Sortierung und stellten fest, dass eine spätere Trennung nach Schultyp zu weniger Ungleichheit am Arbeitsmarkt führte. Matthewes (2021) zeigte in einer neueren Studie zum deutschen gegliederten Schulsystem, „dass Schülerleistungen steigen, wenn nicht akademisch orientierte Schüler zwei weitere Jahre nicht nach Leistung getrennt unterrichtet werden, sondern zwei weitere Jahre gemeinsam“ (p. 1304) — insbesondere bei den leistungsschwächeren Schülern. Sie fand heraus, dass Bundesländer, die vom dreigliedrigen auf ein zweigliedriges System umstiegen, bessere und gerechtere Ergebnisse erzielten. Ihr Fazit: „Meine Ergebnisse mahnen zur Vorsicht vor früher und starrer vertikaler Leistungssortierung in Schulen – dies gilt für alle schulformübergreifende Formen von Leistungssortierung“ (p.1304).

Da einige Gewerkschaften ebenfalls nach Bildungswegen organisiert sind, müssen sie sich die größere Frage stellen, was für Deutschland in den nächsten Jahrzehnten am besten ist — wenn die zunehmende Einwanderung und der damit verbundene niedrigere sozioökonomische Status vieler dieser Familien, die überwiegend nicht das Gymnasium besuchen, für die Nation noch zentraler werden (und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Zugang zu tertiärer Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten besteht). Vielleicht müssen sie sich fragen, wie ihr bevorzugtes Modell auf noch mehr Schüler ausgeweitet werden könnte. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Schüler einen Hochschulzugang benötigen oder wünschen. Gesamtschulen weltweit tragen diesem Thema jedoch umfassend Rechnung.

Gute Lehrer können alle Schüler unterrichten, nicht nur die zuvor Sortierten.

3. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind ohne Frage aktuell und absehbar die prägendsten Transformationskräfte, die Schulen beeinflussen. Inwieweit können Digitalisierung und KI individuelles und heterogenes Lernen fördern?

Ich erwarte, dass KI, wie auch die Computertechnik, zunächst nur langsam Einzug in Schulen hält und das Wesen des Unterrichts verändern wird. Schüler werden jedoch zu eifrigen Anwendern (sowohl im positiven als auch im negativen Sinne), was womöglich zu mehr Verboten oder Einschränkungen führen dürfte. Entscheidend für Lehrkräfte ist es daher, jene Kompetenzen zu identifizieren, die für eine effektive KI-Nutzung durch Lehrende und Lernende erforderlich sind.

Nach wie vor gibt es Lehrkräfte, die täglich 150–200 Fragen stellen, mit Antwortmöglichkeiten unter drei Wörtern, meistens über Fakten. Und in fast allen Fällen wissen die Schüler, dass die Lehrkräfte eigentlich die richtige Antwort kennen. Die Schüler hingegen stellen wenige Fragen zu ihrer eigenen Arbeit, deren Antwort sie noch nicht kennen. KI verlangt Kompetenzen im Formulieren von vertiefenden, weiterführenden und fachspezifischen Fragen.

Ein weiteres Beispiel: Wer ist heute für die Qualitätssicherung im Unterricht zuständig? Der Lehrer entscheidet über Thema, Ablauf, Präsentation, Aktivitäten, Tests, Zeitaufwand, Möglichkeiten zur Wiederholung, Bewertungskriterien, Noten, Rückmeldungen. Wenn Schüler KI benutzen, dann müssen sie lernen, ihre eigene Qualitätskontrolle zu übernehmen – zu wissen, wo und wie man Hilfe findet, wie man Fehler erkennt, und wie man entscheidet, ob eine Antwort richtig, falsch oder gut genug ist.

Ebenso sollten vernünftige und ethische Maßstäbe im Umgang mit KI vermittelt werden. Wir brauchen eine konstruktive Debatte über Schutzmechanismen (“Guardrails“) und die benötigten Kompetenzen – und wir müssen dringend dahin kommen, diese zu vermitteln. Vor zehn Jahren, mit der rasanten Ausbreitung von Social Media, gab es diese Debatten nicht, und das wirkt sich heute negativ aus.

4. Welche Chancen und Risiken sehen Sie bei aktuellen technologischen Entwicklungen für die Sicherung von Teilhabe und individualisierter Förderung in heterogenen Lerngruppen?

Ich sehe enorme Möglichkeiten und große Risiken. Über die Risiken und den Bedarf an Schutzmechanismen haben wir bereits viel geschrieben (siehe https://osf.io/preprints/edarxiv/372vr_v1). Wir erforschen aktuell, welche Kompetenzen ein effektiver KI-Einsatz erfordert. Viele Schüler sind bereits jetzt sehr aktive Nutzer von KI – jedoch nicht unbedingt für das schulische Lernen.

Gleichzeitig bedeutet Individualisierung auch, von KI unterrichtet zu werden (siehe z. B. https://www.khanmigo.ai). Ein Vorteil: Diese Systeme haben eine endlose Geduld – man kann dieselbe komplexe Frage mehrfach stellen und nach verschiedenen oder besseren Antworten fragen; man kann sie bitten, drei bis vier unterschiedliche Lösungswege aufzuzeigen; man kann sie nutzen, um Feedback zu erhalten (siehe dazu unseren Artikel: https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2021.645758/full).

Man kann seine Arbeiten einfügen, auf Fehler und Missverständnisse analysieren und gezielt Mini-Lektionen dazu generieren lassen. Man kann mit KI die eigene Lernentwicklung individuell nachverfolgen und sich die besten weiteren Lernschritte empfehlen lassen.

Schüler müssen jedoch lernen, sich auf diese Weise mit KI auseinanderzusetzen, um sich anschließend mit evaluativem Denken zu befassen (wie oben beschrieben). Und auch Lehrkräfte sollten lernen, wie sie diese Fortschritte sinnvoll in den eigenen Unterricht einbinden, und wie sie kollaboratives Lernen mit KI unterrichten. Denn es ist faszinierend, dass die Wirkung von Computer-Technologie viel höher ist, wenn zwei – nicht einer, nicht drei oder mehr — Schüler gemeinsam an technologiebasierten Aufgaben zusammenarbeiten.

Es geht am Ende weniger um die KI als vielmehr um qualitativ hochwertigen Unterricht und das Lernen, das mithilfe von KI und anderen Tools stattfinden kann, um die Liebe zum Wissen und um ein vertieftes Verständnis. Es geht vielmehr um die Lernumgebung, die Klarheit der Lernziele und Erfolgskriterien, die Vermittlung von Lernstrategien, die zum richtigen Zeitpunkt im Lernzyklus eingesetzt werden können, die Auswirkungen der Wahl der Lehrmethoden und Unterrichtspläne, den Feedback-Dialog zwischen Schülern und Lehrern (und KI) – all dies fassen wir in unserem aktuellen Buch zusammen: Illustrated Guide https://tinyurl.com/Hattie-Leitfaden.

–––

Das Quellen- und Literaturverzeichnis und die Originalausgabe des Schreibinterviews auf Englisch finden sich auf unserer Website www.ggg-web.de.

Dieses Schreibinterview mit John Hattie haben wir als Redaktion mit Unterstützung von KI übersetzt, einschließlich der zitierten Passagen. Evtl. Übersetzungsfehler liegen ausschließlich in unserer Verantwortung.

Wir waren dabei bemüht, John Hattie möglichst originalgetreu zu Wort kommen zu lassen. Hervorhebungen im Text erfolgten durch die Redaktion.

(1) Erläuterung der Redaktion: Hattie setzt eine relevante Effektstärke erst ab d=0,40 an:

John Hattie, Visible Learning 2.0, besorgt von Stephan Wernke und Klaus Zierer, Baltmannsweiler 2024, S. 25f.

Erläuterungen von Begriffen

- Tracking:

- - Äußere Differenzierung innerhalb einer Schule (within-school tracking)

- - Bildungsgangzuweisung zwischen Schultypen (between-school tracking)

- Streaming:

- - Klassenübergreifende Gruppierung nach Leistungsniveau, wie sie in der deutschen Gesamtschulpraxis durch G- und E-Kurse realisiert wird.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

ImFokus

Zum Herunterladen steht Ihnen die ganze Rubrik imFokus mit allen Artikeln zur Verfügung.

F. Nuxoll: KI – Prozess oder Produkt

Warum KI die Pädagogik vor eine Grundsatzentscheidung stellt

KI braucht klassische Kompetenzen und eine andere Lernkultur

hier lesen

Florian Nuxoll

Künstliche Intelligenz ist das mächtigste Werkzeug, das je in die Hände von Schülerinnen und Schülern gelangt ist. Doch während die einen damit ihr Lernen auf ein neues Level heben, drohen andere, wichtige Kernkompetenzen zu verlernen. Gerade für Gesamt- und Gemeinschaftsschulen mit ihrer heterogenen Schülerschaft wird diese Entwicklung zur Zerreißprobe – und offenbart zugleich eine unerwartete Chance für uns Lehrkräfte.

Jeder von uns kennt den Pakt, den uns Technologie im Alltag anbietet: Komfort gegen Fähigkeit. Die Übersetzungs-App liefert uns auf Reisen den perfekten Satz und lässt dafür unseren aktiven Wortschatz verkümmern. Die Autokorrektur bügelt jeden sprachlichen Fehler aus und schwächt dabei schleichend unser Gespür für Rechtschreibung und Grammatik. Es ist ein leiser, aber stetiger Tausch von kognitiver Mühe gegen digitale Effizienz.

Mit dem Aufkommen generativer KI erreicht dieser Tauschhandel nun die Klassenzimmer und macht den Lernenden ein radikales Angebot: „Ich gebe dir das (sehr) gute Ergebnis – das ausgearbeitete Referat, die schlüssige Analyse, das „kreative“ Gedicht –, und du gibst mir dafür nur deinen Lernprozess.“ Was im Alltag ein nützlicher Kompromiss sein mag, stellt in der Schule das Fundament des Lernens grundlegend infrage.

Der feine Unterschied: Warum "Deskilling" nicht gleich "Skill-Skipping" ist

In der Arbeitswelt ist der technologiebedingte Fähigkeitsverlust seit Langem als „Deskilling“ bekannt. Er beschreibt, wie Maschinen und Automatisierung die Notwendigkeit menschlicher Expertise reduzieren. Ein Schreinergeselle musste einst Holzarten und Werkzeuge im Detail kennen. Der Bediener einer computergesteuerten Fräse in der Möbelindustrie benötigt vor allem die Fähigkeit, eine Software zu steuern. Die handwerkliche Kunst wurde z.T. an die Maschine ausgelagert.

Hier müssen wir eine grundlegende Unterscheidung treffen, die den Kern des schulischen Dilemmas ausmacht. In der Arbeitswelt zählt primär das Produkt. Was interessiert es uns, ob ein Statiker die Stabilität eines Hauses per Kopfrechnen, mit Excel oder einer KI berechnet? Das Haus soll am Ende sicher stehen. Das Ergebnis rechtfertigt die Effizienz des Weges.

Im Lernprozess hingegen verkehrt sich diese Logik ins Gegenteil. Hier ist der Prozess das eigentliche Produkt. Der Weg ist das Ziel. Das mühsame Recherchieren, das Ordnen der Gedanken, das Ringen um die richtige Formulierung, die Frustration über eine Sackgasse und der "Aha-Moment" der Lösung – all das ist der Kompetenzerwerb. Wenn nun die KI diesen gesamten Prozess übernimmt, findet kein Deskilling im klassischen Sinne statt, sondern etwas viel Gefährlicheres: „Skill-Skipping“. Der wertvolle, lernintensive Hindernislauf des Lernens wird übersprungen. Die KI wirkt wie eine Planierraupe, die eine hindernisfreie Autobahn direkt zum fertigen Produkt schafft und den Lernenden damit um die wichtigste Erfahrung betrügt: die eigenständige Überwindung von Schwierigkeiten.

Deskilling als Chance: Wie KI die Lehrkraft entlastet

Während „Skill-Skipping“ also den Kompetenzerwerb der Lernenden untergräbt, entpuppt sich das Prinzip des „Deskilling“ für uns Lehrkräfte als enorme Chance. Unsere Arbeit ist, genau wie die des Statikers, auf ein Produkt ausgerichtet: gut vorbereiteten, differenzierten Unterricht. Der Weg dorthin darf und sollte so effizient wie möglich sein.

In der täglichen Praxis von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen, wo die Heterogenität der Klassen eine permanente Herausforderung darstellt, kann KI zum entscheidenden Werkzeug für die Binnendifferenzierung werden. Stellen Sie sich vor, ein komplexer Fachtext zum Wasserkreislauf soll für eine 7. Klasse aufbereitet werden. Bisher bedeutete das: zeitintensives Vereinfachen, Umformulieren, Erstellen verschiedener Versionen. Heute kann die KI diese Arbeit in Sekunden erledigen:

- Sie fasst den Originaltext auf drei unterschiedlichen Niveaus zusammen.

- Sie übersetzt eine Version in Leichte Sprache.

- Sie generiert zu jedem Textverständnis passende Kontrollfragen und Vokabellisten.

Die Lehrkraft wird dabei nicht überflüssig, ihre Rolle wandelt sich aber von der mühevollen Materialerstellerin zur qualitätsprüfenden Kuratorin und pädagogischen Begleiterin. Wir nutzen die Effizienz der Maschine, um mehr Zeit für das Wesentliche zu haben: die direkte Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Hier ist Deskilling ein Segen.

KI: Spalter oder Chancengeber?

Kehren wir jedoch zurück zu den Lernenden, offenbart sich die Gefahr dieses zweischneidigen Schwertes. Gerade in unseren heterogenen Klassen wirkt die KI wie ein Brandbeschleuniger für den „Schereneffekt“. Die zentrale Frage lautet: Wird sie zum großen Gleichmacher oder zum ultimativen Spalter?

Die Gefahr ist real, dass sich die Kluft zwischen intrinsisch motivierten und rein pflichtbewussten Schülerinnen und Schülern dramatisch vergrößert.

- Für die engagierte Schülerin, die für ihr Geschichtsreferat über die Hanse brennt, wird die KI zum persönlichen Super-Tutor. Sie kann sich komplexe Handelsrouten erläutern lassen, nach den Ursachen für den Niedergang fragen und ihre Thesen von der KI auf Stichhaltigkeit prüfen lassen. Ihr Lernprozess wird reicher und tiefer.

- Für den pragmatischen Schüler, der die Aufgabe nur schnell erledigen will, wird dieselbe Technologie zum „Erledigungs-Automaten“. Ein paar Stichworte genügen, und die KI liefert eine vorzeigbare Präsentation. Das Ergebnis mag passabel sein, der Lerneffekt ist jedoch gleich null. Hier findet pures Skill-Skipping statt.

Der entscheidende Faktor bleibt die Motivation. Ohne ein echtes Interesse oder den klaren Anreiz, einen Inhalt wirklich verstehen zu wollen, wird jedes Werkzeug primär zur Abkürzung missbraucht.

Wie wir dem "Skill-Skipping" pädagogisch begegnen

Wenn der individuelle Antrieb entscheidet, kann sich Schule nicht allein darauf verlassen. Die strukturelle Antwort muss die Lernkultur verändern und den Fokus verschieben. Drei Handlungsfelder sind hier entscheidend:

- Didaktik: Den Prozess ins Zentrum rücken. Die Bewertung muss sich vom reinen Produkt lösen. Statt nur das fertige Referat zu benoten, können wir den Entstehungsprozess bewerten: die erste Gliederung, die überarbeiteten Entwürfe, die Reflexion über die genutzten Quellen. Prozessorientierte Leistungsformate wie Lerntagebücher, Portfolios oder die verpflichtende Abgabe der „Reflektion der KI-Nutzung“ machen den Lernweg sichtbar und bewertbar. Das ist aber natürlich sehr zeitaufwendig und kann von generativer KI ebenfalls simuliert werden.

- Organisation: Analoge Lerninseln schaffen. Die ständige Verfügbarkeit der KI auf Laptops und Tablets macht eine bewusste Selbstregulation für viele Jugendliche zur Illusion. Schulen müssen verbindliche Zeiten und Räume für das Lernen ohne digitale Endgeräte schaffen – Phasen des konzentrierten Lesens, des handschriftlichen Notierens und des ungestörten, tiefen Denkens, in denen das Gehirn nicht auf den schnellen Ausweg per Mausklick trainiert wird.

- Curriculum: KI-Kompetenz als Bildungsziel verankern. Die Fähigkeit, KI reflektiert und produktiv zu nutzen, ist eine Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Der kritische Umgang mit KI, das grundlegende Verständnis ihrer Funktionsweise (inklusive algorithmischer Bias) gehören als neue Kulturtechnik fest in die Lehrpläne. Dies ist auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, denn so stellen wir sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet werden.

Die KI geht nicht wieder weg. Unsere Aufgabe ist es, einen pädagogischen Rahmen zu schaffen, in dem sie das tut, was sie am besten kann: uns Lehrkräfte entlasten und für motivierte Lernende ein unschätzbar wertvoller Partner sein. Verhindern müssen wir jedoch, dass sie für andere zum Totengräber des echten Lernens wird.

P.S.: Ein letzter Gedanke zur vieldiskutierten „Prompt-Kompetenz“

Oft wird der Eindruck erweckt, das „Prompten“ sei eine neue, hochkomplexe Kulturtechnik, die es mühsam zu erlernen gilt. Die Realität ist jedoch, dass wir gerade Zeugen eines paradoxen Prozesses werden: Die Fähigkeit des anspruchsvollen „Prompt Engineerings“ ist durch die KI selbst von Deskilling betroffen.

Die ersten Generationen von KI-Modellen waren oft sperrig und erforderten präzise, fast code-ähnliche Befehle, um brauchbare Ergebnisse zu liefern. Heutige Systeme sind jedoch darauf trainiert, natürliche Sprache, Intentionen und den Kontext eines Gesprächs zu verstehen. Sie wollen keine starren Befehlsketten, sondern ein Dialogpartner sein.

Die entscheidende Kompetenz verschiebt sich daher weg von der technischen Eingabe hin zu einer zutiefst menschlichen und uns wohlbekannten Fähigkeit: Man muss nur noch einigermaßen klar, kohärent und strukturiert sagen oder schreiben können, was man möchte. Es geht nicht mehr darum, die Sprache der Maschine zu lernen, sondern darum, die eigenen Gedanken zu beherrschen.

Wer eine unklare Frage stellt, weil er den Sachverhalt selbst nicht durchdrungen hat, erhält von der KI eine ebenso vage oder unbrauchbare Antwort. Wer jedoch in der Lage ist, ein Problem zu analysieren, sein Ziel präzise zu formulieren und seine Anfrage logisch aufzubauen, wird exzellente Ergebnisse erzielen. Im Kern stärkt die fortschreitende KI also die Bedeutung klassischer Kompetenzen: präzises Ausdrucksvermögen, strukturiertes Denken und eine klare Argumentationsfähigkeit. Unsere Aufgabe ist es also weniger, eine neue technische Fähigkeit zu vermitteln, sondern vielmehr, die grundlegenden intellektuellen Kompetenzen zu schärfen, deren Wert im Dialog mit der KI sichtbarer und wichtiger wird als je zuvor. Die eigentliche Kunst liegt nicht in der Ansprache der Maschine, sondern in der Klarheit des eigenen Gedankens.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

O.-A. Burow: Schule der Zukunft in Zeiten von KI

Sieben Handlungsoptionen für mehr Bildungsgerechtigkeit

Digitalisierung – eine Chance zur Erweiterung des schulischen Möglichkeitsraums

hier lesen

Olaf-Axel Burow

Die Gemeinschaftsschule steht vor einer historischen Chance: Digitalisierung kann das Versprechen einer gerechteren Bildung endlich einlösen. Während das gegliederte Schulsystem laut John Hattie "das ungerechteste System" darstellt, das er kenne, eröffnen KI-gestützte Lernplattformen völlig neue Perspektiven für personalisierte Förderung.

Doch Hatties bildungswissenschaftliche Kritik erhält durch die medizinische Forschung eine verstörende Dimension: Wie ich in meiner neuen Studie "Verlorene Zukunft" (Burow 2025) zeige, ist die Lage noch dramatischer. Der britische Epidemiologe Michael Marmot belegt in dramatischer Weise: "Bildungsbenachteiligung tötet in großem Stil" — Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen haben eine um bis zu 28 Jahre verringerte Lebenserwartung. Diese beunruhigende Erkenntnis hat mich dazu veranlasst zu recherchieren, was wir tun können, um in systemischer Perspektive ein gerechteres Bildungssystem zu gestalten.

Sieben Handlungsoptionen für die digitale Gemeinschaftsschule

Digitalisierung kreativ nutzen

Digitalisierung ist der Megatrend, denn alles, was digitalisierbar ist, wird in absehbarer Zeit digitalisiert werden. Spätestens seit der Freischaltung von ChatGPT im November 2022 wird unser aller Alltag durch das rasante Vordringen der LLMs (sprich sprachbasierte KI-Modelle wie Chat GPT) beeinflusst — mit dramatischen Folgen für das tradierte Modell der Unterrichtsschule.

Schon heute geht es immer weniger allein um Wissensvermittlung, da wir durch digitale Technologien permanent mit Wissen umstellt sind. KI-gestützte Systeme wie die Lern-App Khanmigo fungieren als "sokratische Tutoren", die Lehrkräfte nicht nur bei der Erstellung von Unterrichtsinhalten entlasten, sondern auch Schüler in personalisierter Form begleiten können.

Mehr noch: Mit Hilfe digital unterstützter Systeme ist nicht nur der Abschied vom Zeitalter der nivellierenden Massenpädagogik möglich, sondern damit eröffnet sich auch ein dringend benötigtes Zeitfenster für kreativ-künstlerische Projekte in Designwerkstätten, Tanz-, Theater- und Musikprojekten oder Makerspaces. Aus dieser Perspektive sind digital und analog keine Gegensätze, sondern können einander ergänzen und den schulischen Möglichkeitsraum erweitern.

Talente und Neigungen stärken

Dabei gilt es zu verstehen: In einer arbeitsteilig organisierten, ausdifferenzierten Gesellschaft geht es — anders als zu Zeiten der industriellen Massenproduktion — immer weniger darum, dass alle das gleiche können, sondern stärker darum, dass jeder etwas Besonderes kann. Wie ich in "Team-Flow" (Burow 2015) anhand der Nachverfolgung von Lebensläufen erfolgreicher kreativer Persönlichkeiten gezeigt habe, bedarf es entwicklungsförderlicher, vernetzter Umgebungen.

Hierzu bedarf es leidenschaftlich engagierter Lehrkräfte, die in der Lage sind, mit ihren Schülern auf Augenhöhe zu kommunizieren — so die Erkenntnis des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie.

Neue Bildungsräume erschließen

Doch personalisierte Förderung erfordert auch veränderte Lernumgebungen. Die auf militärische Kasernenbauten zurückgehende Flurschule wird den neuen Anforderungen nicht gerecht. Wenn Lernen zeit- und ortsunabhängig mithilfe interaktiver digitaler Geräte jederzeit und vielfältig vernetzt möglich ist, dann erfordert dies veränderte Lehr-Lerndesigns.

Doch "neue Bildungsräume" meint mehr als Architektur und Mobiliar, sondern bezieht sich — etwa im Rahmen eines rhythmisierten Ganztags — auch auf die Nutzung außerschulischer Lernorte und vielfältige Kooperationen mit Partnern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Umfeldern.

Agile Schulkultur gestalten

Ob es um den Ausbau der digitalen Infrastruktur oder Gestaltung neuer Lehr-, Lern- und Prüfungsformate geht — der Amtsschimmel wiehert in Deutschland und behindert Lösungsversuche aus eigener Kraft. Deutsche Schulen können nur in ca. einem Fünftel aller Fragen selbstständig entscheiden.

Von daher scheint es, neben der dringend gebotenen Entbürokratisierung, sinnvoll, geeignete Elemente agiler Führung auch auf die Leitung von Schulen zu übertragen. Die anstehende "Große Transformation" der Gesellschaft macht es notwendig, dass Schule zu einer permanent sich wandelnden "Lernenden Organisation" wird.

Gesundheit und Resilienz sichern

Diese organisatorischen Veränderungen müssen die menschliche Dimension berücksichtigen. Studien belegen in dramatischer Weise: 51% der Schüler assoziieren Schule mit "Zwang und Druck", nur 23% erfahren "Spaß". Angesichts solcher empirisch belegten Erkenntnisse kann es ratsam sein, die Perspektive zu wechseln.

Beim Münsteraner Begabungskongress 2025 brachte Joseph Renzulli das auf die einfache Formel: "Everything begins with Interest, Enthusiasm, Engagement, Enjoyment".

Demokratie und Gerechtigkeit leben

Da der "Siegeszug der Autokraten" unser politisches System durch Fehlinformationen bedroht, werden Demokratisierung und die Förderung kritischen Bewusstseins zentral. Hierfür brauchen wir Zeitfenster, in denen man nicht nur über Zukunft philosophiert, sondern im Rahmen entsprechender Projekte Zukunftsgestaltung lernt, zur Not in einem "Schulfach Zukunft", aber besser noch in einen "Frei Day", der im schulischen Curriculum fest verankert sein muss.

Zukunftskompetenz fördern

Dabei gilt es einen Grundirrtum der alten Schule zu überwinden: die Annahme, Wissen sei eine Kompetenz. Kompetenz entsteht erst durch die Verbindung von Wissen, Haltung, Handeln sowie die Befähigung zu Metareflexion. Die vier K — Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation und Kollaboration, Kreativität und Innovation — werden durch digitale Werkzeuge unterstützt.

Digitalisierung als Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit

Insofern besteht ein Schlüssel zur "# Schule der Zukunft" in der Lösung des "Zwei-Sigma-Problems": Benjamin Blooms These von 1984 wird durch KI-Entwicklung Wirklichkeit - "wir können fast jedes Kind — gleich welchen Hintergrunds — zu Spitzenleistungen befähigen, wenn es möglich wäre, ihm einen persönlichen Tutor an die Seite zu stellen".

Wenn inzwischen bis zu 60% der Kinder einen Migrationshintergrund haben, dann wird Diversity zum Regelfall, dem das traditionelle Schul- und Unterrichtsmodell nicht gerecht wird. Digitale Systeme können diesem Regelfall gerecht werden durch digital unterstützte personalisierte Lehr-Lernangebote.

Ganz offensichtlich ist das traditionelle Schulmodell — auch vor dem Hintergrund der sich wandelnden Lebenswelten und der sich rasant entwickelnden Technologie — an seine Grenzen gekommen. Diesen, für eine demokratische Gesellschaft nicht länger zu tolerierenden Zustand, können wir nur überwinden, wenn wir gemeinsam die "# Schule der Zukunft" entwickeln und wirksame Maßnahmen einleiten, um die seit Jahrzehnten andauernde Bildungsungerechtigkeit zu überwinden.

Reparatur des Bestehenden und kosmetische Eingriffe werden nicht ausreichen. Politik, Verwaltung und auch Schulleitungen sollten in diesem Sinn daran arbeiten, Zukunft zu gewinnen — auch unter Einsatz neuester Technologien — mit einer Schule, die nicht weiter nur die ohnehin Privilegierten fördert, sondern allen Lebens- und Teilhabechancen eröffnet, indem sie sie stärkt.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

K. Schneider: Der Deutsche Ethikrat

– eine unabhängige und übergeordnete Institution

Der Deutsche Ethikrat – ein verlässlicher Kompass, auch bei der Digitalisierung

hier lesen

zusammengefasst von Konstanze Schneider

Am 11. April 2008 hat der Deutsche Ethikrat den zuvor bestehenden Nationalen Ethikrat abgelöst. Die Arbeit des Ethikrates beruht auf dem Rahmen, den das Gesetz zur Einrichtung eines Deutschen Ethikrates vorgibt. Er hat 26 Mitglieder aus breit gefächerten Fachgebieten, die zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte von der Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten berufen werden. Neben konkreten Anfragen und Stellungsnahmen legt er jährlich einen Bericht vor.

Der Ethikrat arbeitet unabhängig und hat folgende Aufgaben

- Beratung und Stellungnahmen zu ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen

- Stellungnahmen und Empfehlungen zu aktuellen Themen wie Gendiagnostik, Intersexualität, künstlicher Intelligenz, Patientenwohl und Big Data

- Adressaten der Ergebnisse sind die Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft.

In seiner Veröffentlichung vom März 2023 „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz“ ist die Position des Deutschen Ethikrates zur Digitalisierung und künstlichen Intelligenz dargelegt. Sie ist nach wie vor gültig. Das Leitprinzip lautet: Digitalisierung und KI müssen dem Menschen dienen – nicht umgekehrt. Der Ethikrat sieht in der Digitalisierung große Chancen, warnt aber vor den Risiken für die Demokratie, die Autonomie und Gerechtigkeit.

Die Position des Deutschen Ethikrates

zu Chancen und Risiken von Digitalisierung und KI im Bildungsbereich:

Chancen werden für die individuelle Förderung der Schülerschaft gesehen, da die Lernprozesse personalisiert und auf die jeweiligen Notwendigkeiten des Einzelnen angepasst werden können. Auch die Unterstützung der Lehrkräfte ist ein wichtiger positiver Faktor. Administrative Aufgaben oder reine Fehlerkorrekturen könnten von KI übernommen werden und entlasten. Digitale Tools können den Zugang von bildungsfernen und benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen zur Teilhabe an Bildung erleichtern.

Risiken werden jedoch für die Autonomie und Selbstbestimmung von Lernenden gesehen. Der Ethikrat sieht die Gefahr, dass eine passive und konsumierende Haltung gefördert wird und menschliche Neugier, Kreativität und kritische Reflexion eingeschränkt werden.

Der Schutz von Schüler*innendaten vor Überwachung und Kontrolle muss klar geregelt und beachtet werden, es darf keine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte geben. Wenn nicht alle Schulen gleichermaßen Zugang zu den neuen Bildungstechnologien haben, sieht der Ethikrat die Gefahr, dass die soziale Bildungsungerechtigkeit verstärkt werden könnte.

Die Empfehlungen des Ethikrates zu Digitalisierung und KI in der Schule sind eindeutig:

- Die Entscheidungen über Lerninhalte und pädagogische Methoden müssen bei Menschen liegen. KI kann Lehrkräfte unterstützen, aber keinesfalls ersetzen.

- Die KI Systeme müssen transparent und nachvollziehbar gestaltet sein, damit sie und ihre Funktionsweise für Lehrkräfte, Schülerschaft und Eltern verständlich sind.

- Digitale Bildung muss immer auch die ethische Reflexion über den Einsatz und die Wirkung von Technologie enthalten. Die Schüler*innen sollen lernen, digitale Medien und KI kritisch zu hinterfragen und verantwortungsvoll zu nutzen.

Link: https://www.ethikrat.org/publikationen/stellungnahmen/mensch-und-maschine/

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

B. Riekmann: Handlungsempfehlungen der KMK

zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Die KMK setzt für den schulischen Umgang mit KI einen länderübergreifenden Rahmen

hier lesen

zusammengefasst von Barbara Riekmann

Die Handlungsempfehlung der KMK zum Umgang mit KI in schulischen Bildungsprozessen vom 10.10.2024 widmet sich fünf Themenbereichen.

- Einfluss und Auswirkungen von KI auf Lernen und Didaktik

Aus Sicht der KMK soll der Einsatz von KI nicht „zur Abschwächung des gemeinsamen Lernens führen“ (S. 3). Die Lehrkräfte könnten durch KI bei der Gestaltung von Lernsituationen unterstützt werden, indem sie z.B. den Schüler:innen stärker individualisierte Lernunterstützung und neue Aufgabenformate bereit stellten. Auch für regelmäßiges Feedback und Lernstandsdiagnosen seien KI-Anwendungen sinnvoll. Darüber hinaus böte KI vielfältige Möglichkeiten zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ausdrücklich wird die Förderung von kritisch-reflexiven Kompetenzen im Rahmen der Medienbildung herausgestellt, weil Falsch- und Desinformationen gerade hinsichtlich der Demokratiebildung und der Gefährdung demokratischer Strukturen eine hohe Bedeutung zukämen. In einem ersten Schritt sollen die Länder für das Lernen mit KI den Fokus auf die Basiskompetenzen (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) richten.

- Veränderung der Prüfungskultur durch KI

Bereits im Dezember 2021 hatte es die KMK als prioritäre Aufgabe angesehen, eine an der „Kultur der Digitalität ausgerichtete Prüfungskultur zu implementieren“ (S. 6). Mit dem Einzug von KI-Anwendungen wird dieser Auftrag deutlich erweitert. Potentiale und Grenzen, z.B. hinsichtlich der Korrektur von Leistungsnachweisen mithilfe von KI-Anwendungen, müssten abgewogen werden. Letztendlich bliebe die Leistungsbewertung eine menschliche Entscheidung der Lehrenden. Dennoch werden Unterstützungspotenziale bei personalisierten Feedbacks und der Qualitätsverbesserung von schriftlichen Prüfungsaufgaben gesehen. Sollte z.B. im Rahmen einer Präsentation KI genutzt worden sein, sollte die „versierte Ko-Aktivität und die Fähigkeit, die Ergebnisse zu reflektieren, berücksichtigt werden.“(S. 7) Wichtig sei, dass es bei der Bewertung einer Leistung von „der Produkt- hin zur Prozessorientierung“ (S. 7) komme.

- Professionalisierung von Lehrkräften

Empfohlen wird, dass die KI-Kompetenzbildung in alle drei Phasen der Lehrkräftebildung einzubinden sei. Auch technische Grundlagen und rechtliche Aspekte sollen hierbei Berücksichtigung finden. Es gehe beim kontinuierlichen Lernen der Lehrkräfte im Zusammenhang mit den neuen Technologien auch darum, die „notwendigen Ressourcen und Freiräume“ (S. 9) zur Verfügung zu stellen.

- Regulierung

Die KMK hält ein „innovationsoffenes Regulierungs- und Gestaltungskonzept“ (S.10) für erforderlich. Hierfür müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl auf der Ebene der Länder als auch des Bundes unter Beachtung von ethischen Leitlinien (mit Verweis auf den Deutschen Ethikrat) geschaffen werden.

- Zugangsfragen zu generativen KI-Anwendungen im Kontext von Chancengerechtigkeit

Durch einen datenschutzkonformen und kostenfreien Zugang zu LLM i im schulischen Bereich soll der Gefahr einer „digitalen Spaltung“ (S. 11) begegnet werden. Dies nicht allein bezogen auf den materiellen und physischen Zugang zu KI, sondern auch im Hinblick auf die Vielfältigkeit der „Nutzungsmuster“ (S. 11) sowie der Fähigkeiten in Hinblick auf die Qualität der effektiven Nutzung. Die Länder sollen bei der Entwicklung weiterer KI-Anwendungen auf die digitale Teilhabe aller Lernenden achten.

Eine kritische Einordnung zur Handlungsempfehlung von der GEW, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und von Wikimedia Deutschland finden Sie hier:

(1) LLM: Large Language Model, ein KI-basiertes Sprachmodell, das sich durch seine Fähigkeit zur Textgenerierung auszeichnet und dafür riesige Datenmengen verwendet.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

J. Muuß-Merholz: KI – Der neue große Verstärker

„KI“ steht in der Schule für „Krise der Identität“

Digitalisierung und KI als Chance, Schule und Lernen grundsätzlich neu zu denken und zu gestalten

hier lesen

Jöran Muuß-Merholz

Seit einigen Jahren blicke ich mit einer gedanklichen Brille auf die Welt, die mir hilft, das Verhältnis zwischen neuen Medien und neuem Lernen auf grundsätzlicher Ebene zu verstehen und zu erklären. Meine These lautet: Neue Technologien verändern Lernen und Schule nicht von sich aus in eine festgelegte Richtung. Aber digitale Medien wirken als mächtiger Verstärker für eine schon vorhandene Richtung, für bestehende Strukturen, Tendenzen, Interessen oder Prinzipien. Wenn wir ein Lernen fördern, das auf Eigenaktivität, auf Kreativität, auf Zusammenarbeit, auf die Bearbeitung von authentischen Fragen und die Erstellung von Produkten ausgerichtet ist, dann können wir das mit digitalen Medien verstärkt tun. Wenn wir den Lernprozess möglichst stark strukturieren und detailliert kontrollieren wollen, dann können wir auch das mit digitalen Medien verstärken.(1)

Wenn gegenwärtig von Digitalisierung und von künstlicher Intelligenz in der Schule die Rede ist, wird in Debatten häufig beruhigt, es ginge dabei um »nur ein Werkzeug« und selbstverständlich würde »Pädagogik vor Technik« gehen. Meist stillschweigend wird davon ausgegangen, dass wird das System Schule nicht auf grundsätzlicher Ebene in Frage stellen, sondern durch »digital-gestütztes Unterrichten« optimieren und stabilisieren.

Ich halte es für möglich, dass das richtig ist. Es ist denkbar, dass die Stabilität des Systems Schule so groß ist, dass diese Prozesse der gegenseitigen Selbstvergewisserung und graduellen Anpassung tragfähig sind und Schule sich an der Oberfläche verändert und im Wesen stabil bleiben wird. Gleichzeitig können wir es für möglich halten, dass Schule und Lernen im Jahr 2035 grundsätzlich anders aussehen werden als heute. Falls das so ist, dann haben diese Veränderungsprozesse schon begonnen und wir können sie mit etwas Abstand auch erkennen und beschreiben. Darauf aufbauend können wir sie auch beeinflussen und gestalten.

Die neue Technologie stellt uns vor alte Fragen

Ich habe im Laufe der letzten Zeit die folgende Liste mit Fragen notiert, die mir in der Debatte um KI und Bildung häufig so oder ähnlich begegnet sind. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder eine bestimmte Ordnung. Es sind Blitzlichter aus tagesaktuellen (oder jahresaktuellen) Diskussionen.

- KI-getriebene Fragen rund um Lernen, Lehren, Schule und Bildung

- – Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann?

- – Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt?

- – Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen?

- – Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig?

- – Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen?

- – Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient?

- – Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden?

- – KI ist nicht wirklich intelligent, oder?

- – KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder?

- – Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten?

- – Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden?

Alle diese Fragen sind berechtigt und nicht einfach zu beantworten. Und sie haben das Potenzial für mehr, worauf ich gleich zurückkommen möchte. Davor will ich ein Bild aus dem Jahr 1892 hinzuziehen, das uns als Allegorie dienen kann.

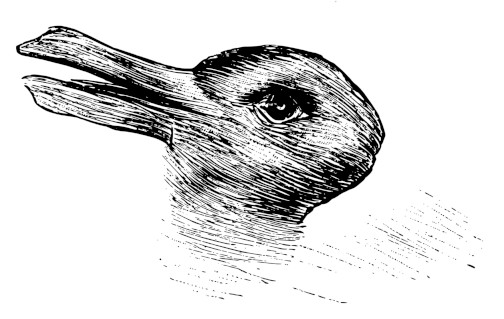

Ein Kippbild

Die folgende Abbildung erschien am 23. Oktober 1892 in »Fliegende Blätter«, einer humoristischen deutschen Wochenschrift. Der Künstler ist unbekannt. Es handelt sich um ein sogenanntes Kippbild, in dem man zwei unterschiedliche Tiere erkennen kann.

Es ist charakteristisch für Kippbilder wie dieses, dass der Mensch zwei verschiedene Dinge darin sehen kann, aber immer nur eines davon zur selben Zeit. In diesem Fall ist es ein Hasenkopf (mit den Ohren nach links) oder ein Entenkopf (mit dem Schnabel nach links).

Der Philosoph Ludwig Wittgenstein führte die Kippfigur des Hasen-Enten-Kopfes mit einem grundsätzlichen Denkansatz zusammen: Wir Menschen können in dieser Figur »einmal als das eine, einmal als das andere Ding sehen. [...] Wir deuten sie also, und sehen sie, wie wir sie deuten.« Und weiter: »Die folgende Figur […] wird in meinen Bemerkungen H-E-Kopf heißen. Man kann ihn als Hasenkopf oder als Entenkopf sehen. Und ich muss zwischen dem ›stetigen Sehen‹ eines Aspekts und dem ›Aufleuchten‹ eines Aspekts unterscheiden.« (2)

Die Kippfragen der KI-Debatte

Wir können uns bewusst entscheiden, jede KI-getriebene, akute Frage auf ihr Kippbild hin zu untersuchen und die mit ihr verbundene pädagogische, grundsätzliche Frage zu formulieren. Jede Frage nach einer konkreten Reaktion auf den technologischen Wandel können wir als »Kippfrage« umdeuten und anders sehen: als Frage nach unseren Paradigmen und Prinzipien, nach den Zielen und Inhalten, nach dem „WHAT“ und dem „WHY“ von Schule.

Die oben stehende Auflistung von Fragen wird in der folgenden Tabelle auf der linken Seite wiederholt. In dieser Variante habe ich zu jeder Frage in der Spalte rechts daneben eine weitere Frage ergänzt, die nach der Logik des Kippbildes die linke Frage umdeutet: von einer KI-getriebenen, akuten Frage zur pädagogisch begründeten, grundsätzlichen Frage. Es handelt sich quasi um eine Sammlung von »Kippfragen«, die einmal einen Hasenkopf und einmal einen Entenkopf der Diskussionen um KI und Bildung beschreiben.

KI-getriebene, akute Fragen |

Pädagogisch begründete, grundsätzliche Fragen |

|

Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann? |

Wieso muss ich etwas lernen, was Maschinen besser können? |

|

Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt? |

Was ist meine grundlegende Aufgabe als menschliche Lehrperson? Was ist mein Selbstverständnis? |

|

Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen? |

Wofür treffen wir uns zu festen Zeiten in festen Häusern? |

|

Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig? |

Was macht das Wesen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen aus? |

|

Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen? |

Welche Bildungsziele und Inhalte sind wichtig? |

|

Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient? |

Welche Formen des Lernens und Lehrens sind zukunftsgerecht? |

|

Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden? |

Wie gestalten wir Aufgaben und Prüfungen in einer lernförderlichen Weise? |

|

KI ist nicht wirklich intelligent, oder? |

Was bedeutet eigentlich Intelligenz? |

|

KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder? |

Was bedeutet eigentlich Kreativität? |

|

Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten? |

Worauf kommt es in Zukunft im Berufsleben an? Was braucht »die Wirtschaft«? Was braucht »der Mensch«? |

|

Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden? |

Wie gestalten wir Transformationsprozesse von Bildungseinrichtungen? |

Wie in einem Kippbild gibt es auch bei Kippfragen nicht eine falsche und eine richtige Seite. Es handelt sich um dieselben Dinge, die wir jeweils unterschiedlich deuten und entsprechend unterschiedlich sehen können. Aus der tagesaktuellen Dringlichkeit heraus sehen wir in der Regel zuerst die akuten, KI-getriebenen Fragen. Wir können uns aber entscheiden, dabei auch die Fragen zu sehen, die darin »aufleuchten«, wie Wittgenstein sagen würde. Diese Fragen sind dann nicht in der Technik, sondern in der Pädagogik begründet. Sie sind nicht durch Tagesaktualität getrieben, sondern im Grundsätzlichen verankert. Es sind häufig keine einfachen Fragen, deren Beantwortung sich aber lohnt, weil sie eine längere Haltbarkeit haben und wir unsere Debatte ein Stück weit von aktuellen Technologietrends emanzipieren können.

KI = Krise der Identität für die Schule

Wir behaupten in deutschsprachigen Debatten gerne, dass die Pädagogik Vorrang vor der Technik haben sollte. Der Ausgangspunkt aktueller Debatten ist aber häufig die Technik, ob man das mag oder nicht. Der Wechsel zwischen den beschriebenen zwei Perspektiven kann uns helfen, der Verwobenheit von Technik und Pädagogik so komplex zu begegnen, wie es der Gegenstand verlangt. Darin liegt die Chance, dass wir den falschen Antagonismus von Pädagogik und Technik auflösen. Technik ist in KI-Debatten in der Regel Ausgangspunkt der Fragen – und gleichzeitig Teil der Antworten auf gesellschaftliche und pädagogische Fragen. Diese Fragen sind nicht neu, im Gegenteil: Es handelt sich um so alte und so grundsätzliche Fragen, dass wir sie bisweilen als selbstverständlich behandelt bzw. gerade nicht mehr behandelt haben. Die Antworten sind teils verschüttet, teils lange nicht mehr thematisiert, geschweige denn aktualisiert worden. Nun werden die alten Fragen wieder sichtbar. Oder in Wittgensteins Logik: Das Grundsätzliche leuchtet auf, wenn wir das Aktuelle diskutieren. Die Debatte um KI hält uns einen Spiegel vor: Jede Frage nach Technik fordert gleichzeitig Antworten auf die Frage: »Welches Lernen, welches Lehren, welche Schule, welche Bildung wollen wir eigentlich?« Es geht für die Schule um existenzielle Fragen in dem Sinne, dass sie die Grundlagen, die Ziele und das Wesen der Arbeit betreffen. Es geht um das Selbstverständnis der Institution Schule, um die Identität ihrer Mitglieder, um den Sinn ihrer Existenz. Man könnte zuspitzen: Das Kürzel »KI« steht in der Schule auch für »Krise der Identität«.

Digitalisierung und KI stellen uns vor existenzielle Fragen. Das ist anstrengend. Und es bietet eine historische Chance, Schule grundlegend neu zu denken und zu gestalten. Wir müssen uns heute fragen, welche dieser Veränderungen wir mit neuen Technologien verstärken wollen – und welche nicht. In Schulen und Gesellschaft müssen wir uns als gestaltende Akteure der Zukunft begreifen. Wir müssen nicht nur fragen: »Was machen Digitalisierung und KI künftig mit der Schule?«, sondern auch und erst recht: »Was macht die Schule künftig mit Digitalisierung und KI?«

–––

(1) vgl. Jöran Muuß-Merholz (2019): Der große Verstärker. Spaltet die Digitalisierung die Bildungswelt. Aus Politik und Zeitgeschichte, 69, S. 4-10. Oder als kurzer Videovortrag: Jöran Muuß-Merholz (2021): Der große Verstärker. Was macht die Bildung mit der Digitalisierung? Ein Video aus der Reihe »Impulse zur Schul- und Unterrichtsentwicklung von und mit Jöran Muuß-Merholz. Hrsg: Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ). .

(2) Wittgenstein 1984, S. 519 und S. 520, zitiert aus: Andrea Anna Reichenberger (2011/2013): Wie wir Kippfiguren sehen können. In: The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB).

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

SchuleImFokus

Starke Schulen fördern Stärken

Zum Herunterladen steht Ihnen die ganze Rubrik SchuleImFokus mit allen Artikeln zur Verfügung.

K. Schneider: 'Es ist gut, wie es ist!' – Richtsbergschule Marburg

Lernen mit digitalen Hilfsmitteln – so sehen es Jugendliche der Richtsbergschule in Marburg

Ein Gespräch mit David, Wanja, Ida, Oskar und Johan

hier lesen

Konstanze Schneider im Gespräch

Mit dem nachfolgenden Interview wollen wir zum Thema unseres Magazins auch Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen lassen. Das Gespräch führte ich mit einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Jahrgang 9/10 der Richtsbergschule in Marburg, einer integrierten Gesamtschule in Mittelhessen.

Einen ausführlichen Bericht und das Portrait der Richtsbergschule finden Sie im Magazin „Die Schule für alle“ 2020/1 auf S. 15ff.

Die Richtsbergschule hat seit 2019 ihr Lernkonzept verändert und arbeitet mit dem PerLenWerk (personalisierte Lernumgebung mit Werkstätten), jahrgangsübergreifend, mit individuellen Stundenplänen und Arbeitsplätzen für die Schülerinnen und Schüler. Sie ist gebundene Ganztagsschule und Kulturschule des Landes Hessen.(www.richtsbergschule.de) Die fünf Jugendlichen aus den Jahrgängen 9 und 10 lernen und arbeiten seit ihrem Start in der Richtsbergschule nach diesem Konzept

Sie besitzen alle ein Handy, das IPad für die Schule – das Pflicht ist und erworben werden muss – teilweise einen PC und nutzen die digitalen Möglichkeiten ihrer Familien, um zu spielen, Filme zu schauen und mit Freunden zu kommunizieren. Selbstkritisch schätzen sie ihre nicht-schulische Zeit an den digitalen Geräten auf 20–30 Stunden pro Woche. Drei der fünf jungen Leute lesen zurzeit ein Buch.

Eure Handys werden seit diesem Schuljahr morgens eingeschlossen. Wie ist das für euch?

Oskar: Ich finde das gar nicht schlimm. Vorher durften wir es auch nicht benutzen. Auf dem IPad kann man auch einiges machen.

Ida: Am Schultag brauche ich es nicht.

Wanja: In der Schule sind die Freunde, wenn ich alleine bin, brauche ich es mehr.

Wie ist euer Lernen in der Richtsbergschule organisiert und wie verwendet ihr das IPad?

Oskar: Jeder hat sein eigenes IPad und z. B. in Mathe haben wir eine App, da finden wir die Aufgaben, wir tippen sie ein. Rechnungen kann man entweder auf dem geteilten Bildschirm direkt machen oder auf einem Block wie früher.

Johan: Wir arbeiten meistens auf dem IPad und schicken, wenn wir alles bearbeitet haben, dem Lernbegleiter unsere Ergebnisse z.B. über Good Notes.

Wanja: Seit dem 10. Schuljahr schreiben wir zentrale Klassenarbeiten, meistens auf Papier. Vorher waren es Gelingensnachweise, die wir individuell angemeldet haben. Die waren auch auf Papier. Jetzt kann unsere Lehrerin z. B. in Mathe auf ihrem Bildschirm unsere Bildschirme sehen und nachverfolgen, wie wir arbeiten. Das geht digital.

Ida: Wir können uns auch aussuchen, ob wir auf dem IPad oder auf Papier schreiben. Meine Fremdsprachenlehrerin möchte, dass wir auch auf dem IPad nicht nur tippen, sondern auch mit dem Stift schreiben.

Wie seid ihr auf die andere Art des Arbeitens mit digitalen Medien vorbereitet worden?

Johan: Im 5. Schuljahr gab es eine Einführungswoche zum Umgang mit Medien. Da haben wir das Wichtigste gelernt. Man lernt es dann auch mit den anderen.

David: Ich kam erst später in die Richtsbergschule. Mir hat meine Lehrerin die wichtigsten Dinge gezeigt und erklärt und ich habe mir das nach und nach angeeignet. Es gibt auch genaue Vorgaben der Schule, wie die IPads gestaltet sein sollen und welche Apps erlaubt sind.

Welche Vorteile seht ihr bei der Gestaltung von Lernen, wie ihr sie hier erlebt?

Johan: Ich mache die Erfahrung, dass ich mich nicht so schnell ablenken lasse. Man lernt viel für die Medienkompetenz, wie man z. B. verschiedene Programme benutzt. Das braucht man später bestimmt im Beruf.

Oskar: Ich finde die Vielfältigkeit gut. Man hat auch Zugriff auf andere Lernprogramme und kann sich informieren. Außerdem kann man über den Chat mit den Lernbegleitern immer kommunizieren und bekommt Antwort und Hilfe. Früher hätte man sie anrufen müssen, was nicht alle wollen.

David: Für mich ist der große Vorteil beim digitalen Lernen, dass wir keine Bücher rumschleppen müssen, sondern alles auf dem IPad dabei haben. Das ist wirklich praktisch.

Ida: Da möchte ich direkt anschließen: Man verliert weniger Sachen. Wenn man seine Daten gut verwaltet, findet man alles wieder, auch durch die Cloud.

Wanja: Wenn man das IPad verliert oder vergisst, dann kann es blöd werden. Man kann dann an dem Tag schlecht mitarbeiten. Deshalb kommt das kaum vor. Das IPad gehört einfach dazu.

Seht ihr auch Nachteile?

Ida: Man kann sich sehr, sehr leicht ablenken lassen. Durch die ManagedAppleID ist es besser geworden. Aber man kann nebenbei ein YouTube-Video schauen oder etwas malen.

Wanja: Ich weiß noch, in der 5. Klasse konnte ich nicht damit umgehen, da konnte man sich noch Spiele runterladen.

David: Ich glaube es ist einfach ungesünder, den ganzen Tag auf den Bildschirm zu schauen. Das strengt die Augen an.

Johan: Je älter man wird und je ernster die Schule wird, desto weniger kann man es sich leisten, sich ablenken zu lassen. Ab der 8. Klasse ist das einfach so.

Ida: Ich finde, dass die Regelung mit den farbigen Ausweisen (siehe Konzept der IGS Richtsberg), die angeben, wo man sich aufhalten darf, hilft, konzentrierter zu arbeiten. Wenn ich meinen Arbeitsplatz frei wählen kann, das gefällt mir gut.

Eure Schule ist Ganztagsschule, wie sieht es mit der Lernzeit und Hausaufgaben aus?

David: In den Jahrgängen 5–8 gibt es Lernzeitaufgaben, die wir hier in der Schule machen.

Oskar: In der Zeit waren es nicht so viele Aufgaben, das war gut zu schaffen. Aber seit der 9. Klasse ist es sehr viel Stoff geworden. Dazu reicht die Lernzeit nicht aus. Deshalb finde ich, dass wir ab der 9 Klasse weniger Lernzeit, aber dafür mehr Unterricht haben sollten.

Johan: Es wird immer davon ausgegangen, dass wir alle super schlau sind, konzentriert durcharbeiten und 100 % der Zeit produktiv sind und das für alle Fächer, wenn man nicht so ist, dann ist der Inhalt einfach zu viel.