„KI“ steht in der Schule für „Krise der Identität“

Digitalisierung und KI als Chance, Schule und Lernen grundsätzlich neu zu denken und zu gestalten

hier lesen

Jöran Muuß-Merholz

Seit einigen Jahren blicke ich mit einer gedanklichen Brille auf die Welt, die mir hilft, das Verhältnis zwischen neuen Medien und neuem Lernen auf grundsätzlicher Ebene zu verstehen und zu erklären. Meine These lautet: Neue Technologien verändern Lernen und Schule nicht von sich aus in eine festgelegte Richtung. Aber digitale Medien wirken als mächtiger Verstärker für eine schon vorhandene Richtung, für bestehende Strukturen, Tendenzen, Interessen oder Prinzipien. Wenn wir ein Lernen fördern, das auf Eigenaktivität, auf Kreativität, auf Zusammenarbeit, auf die Bearbeitung von authentischen Fragen und die Erstellung von Produkten ausgerichtet ist, dann können wir das mit digitalen Medien verstärkt tun. Wenn wir den Lernprozess möglichst stark strukturieren und detailliert kontrollieren wollen, dann können wir auch das mit digitalen Medien verstärken.(1)

Wenn gegenwärtig von Digitalisierung und von künstlicher Intelligenz in der Schule die Rede ist, wird in Debatten häufig beruhigt, es ginge dabei um »nur ein Werkzeug« und selbstverständlich würde »Pädagogik vor Technik« gehen. Meist stillschweigend wird davon ausgegangen, dass wird das System Schule nicht auf grundsätzlicher Ebene in Frage stellen, sondern durch »digital-gestütztes Unterrichten« optimieren und stabilisieren.

Ich halte es für möglich, dass das richtig ist. Es ist denkbar, dass die Stabilität des Systems Schule so groß ist, dass diese Prozesse der gegenseitigen Selbstvergewisserung und graduellen Anpassung tragfähig sind und Schule sich an der Oberfläche verändert und im Wesen stabil bleiben wird. Gleichzeitig können wir es für möglich halten, dass Schule und Lernen im Jahr 2035 grundsätzlich anders aussehen werden als heute. Falls das so ist, dann haben diese Veränderungsprozesse schon begonnen und wir können sie mit etwas Abstand auch erkennen und beschreiben. Darauf aufbauend können wir sie auch beeinflussen und gestalten.

Die neue Technologie stellt uns vor alte Fragen

Ich habe im Laufe der letzten Zeit die folgende Liste mit Fragen notiert, die mir in der Debatte um KI und Bildung häufig so oder ähnlich begegnet sind. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder eine bestimmte Ordnung. Es sind Blitzlichter aus tagesaktuellen (oder jahresaktuellen) Diskussionen.

- KI-getriebene Fragen rund um Lernen, Lehren, Schule und Bildung

- – Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann?

- – Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt?

- – Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen?

- – Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig?

- – Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen?

- – Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient?

- – Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden?

- – KI ist nicht wirklich intelligent, oder?

- – KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder?

- – Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten?

- – Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden?

Alle diese Fragen sind berechtigt und nicht einfach zu beantworten. Und sie haben das Potenzial für mehr, worauf ich gleich zurückkommen möchte. Davor will ich ein Bild aus dem Jahr 1892 hinzuziehen, das uns als Allegorie dienen kann.

Ein Kippbild

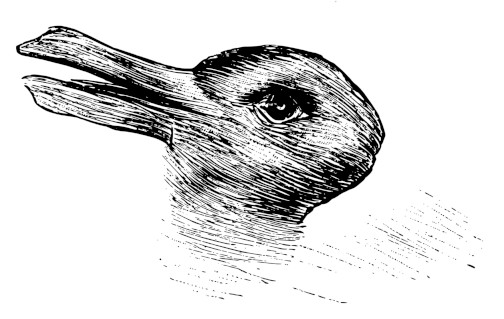

Die folgende Abbildung erschien am 23. Oktober 1892 in »Fliegende Blätter«, einer humoristischen deutschen Wochenschrift. Der Künstler ist unbekannt. Es handelt sich um ein sogenanntes Kippbild, in dem man zwei unterschiedliche Tiere erkennen kann.

Es ist charakteristisch für Kippbilder wie dieses, dass der Mensch zwei verschiedene Dinge darin sehen kann, aber immer nur eines davon zur selben Zeit. In diesem Fall ist es ein Hasenkopf (mit den Ohren nach links) oder ein Entenkopf (mit dem Schnabel nach links).

Der Philosoph Ludwig Wittgenstein führte die Kippfigur des Hasen-Enten-Kopfes mit einem grundsätzlichen Denkansatz zusammen: Wir Menschen können in dieser Figur »einmal als das eine, einmal als das andere Ding sehen. [...] Wir deuten sie also, und sehen sie, wie wir sie deuten.« Und weiter: »Die folgende Figur […] wird in meinen Bemerkungen H-E-Kopf heißen. Man kann ihn als Hasenkopf oder als Entenkopf sehen. Und ich muss zwischen dem ›stetigen Sehen‹ eines Aspekts und dem ›Aufleuchten‹ eines Aspekts unterscheiden.« (2)

Die Kippfragen der KI-Debatte

Wir können uns bewusst entscheiden, jede KI-getriebene, akute Frage auf ihr Kippbild hin zu untersuchen und die mit ihr verbundene pädagogische, grundsätzliche Frage zu formulieren. Jede Frage nach einer konkreten Reaktion auf den technologischen Wandel können wir als »Kippfrage« umdeuten und anders sehen: als Frage nach unseren Paradigmen und Prinzipien, nach den Zielen und Inhalten, nach dem „WHAT“ und dem „WHY“ von Schule.

Die oben stehende Auflistung von Fragen wird in der folgenden Tabelle auf der linken Seite wiederholt. In dieser Variante habe ich zu jeder Frage in der Spalte rechts daneben eine weitere Frage ergänzt, die nach der Logik des Kippbildes die linke Frage umdeutet: von einer KI-getriebenen, akuten Frage zur pädagogisch begründeten, grundsätzlichen Frage. Es handelt sich quasi um eine Sammlung von »Kippfragen«, die einmal einen Hasenkopf und einmal einen Entenkopf der Diskussionen um KI und Bildung beschreiben.

KI-getriebene, akute Fragen |

Pädagogisch begründete, grundsätzliche Fragen |

|

Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann? |

Wieso muss ich etwas lernen, was Maschinen besser können? |

|

Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt? |

Was ist meine grundlegende Aufgabe als menschliche Lehrperson? Was ist mein Selbstverständnis? |

|

Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen? |

Wofür treffen wir uns zu festen Zeiten in festen Häusern? |

|

Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig? |

Was macht das Wesen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen aus? |

|

Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen? |

Welche Bildungsziele und Inhalte sind wichtig? |

|

Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient? |

Welche Formen des Lernens und Lehrens sind zukunftsgerecht? |

|

Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden? |

Wie gestalten wir Aufgaben und Prüfungen in einer lernförderlichen Weise? |

|

KI ist nicht wirklich intelligent, oder? |

Was bedeutet eigentlich Intelligenz? |

|

KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder? |

Was bedeutet eigentlich Kreativität? |

|

Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten? |

Worauf kommt es in Zukunft im Berufsleben an? Was braucht »die Wirtschaft«? Was braucht »der Mensch«? |

|

Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden? |

Wie gestalten wir Transformationsprozesse von Bildungseinrichtungen? |

Wie in einem Kippbild gibt es auch bei Kippfragen nicht eine falsche und eine richtige Seite. Es handelt sich um dieselben Dinge, die wir jeweils unterschiedlich deuten und entsprechend unterschiedlich sehen können. Aus der tagesaktuellen Dringlichkeit heraus sehen wir in der Regel zuerst die akuten, KI-getriebenen Fragen. Wir können uns aber entscheiden, dabei auch die Fragen zu sehen, die darin »aufleuchten«, wie Wittgenstein sagen würde. Diese Fragen sind dann nicht in der Technik, sondern in der Pädagogik begründet. Sie sind nicht durch Tagesaktualität getrieben, sondern im Grundsätzlichen verankert. Es sind häufig keine einfachen Fragen, deren Beantwortung sich aber lohnt, weil sie eine längere Haltbarkeit haben und wir unsere Debatte ein Stück weit von aktuellen Technologietrends emanzipieren können.

KI = Krise der Identität für die Schule

Wir behaupten in deutschsprachigen Debatten gerne, dass die Pädagogik Vorrang vor der Technik haben sollte. Der Ausgangspunkt aktueller Debatten ist aber häufig die Technik, ob man das mag oder nicht. Der Wechsel zwischen den beschriebenen zwei Perspektiven kann uns helfen, der Verwobenheit von Technik und Pädagogik so komplex zu begegnen, wie es der Gegenstand verlangt. Darin liegt die Chance, dass wir den falschen Antagonismus von Pädagogik und Technik auflösen. Technik ist in KI-Debatten in der Regel Ausgangspunkt der Fragen – und gleichzeitig Teil der Antworten auf gesellschaftliche und pädagogische Fragen. Diese Fragen sind nicht neu, im Gegenteil: Es handelt sich um so alte und so grundsätzliche Fragen, dass wir sie bisweilen als selbstverständlich behandelt bzw. gerade nicht mehr behandelt haben. Die Antworten sind teils verschüttet, teils lange nicht mehr thematisiert, geschweige denn aktualisiert worden. Nun werden die alten Fragen wieder sichtbar. Oder in Wittgensteins Logik: Das Grundsätzliche leuchtet auf, wenn wir das Aktuelle diskutieren. Die Debatte um KI hält uns einen Spiegel vor: Jede Frage nach Technik fordert gleichzeitig Antworten auf die Frage: »Welches Lernen, welches Lehren, welche Schule, welche Bildung wollen wir eigentlich?« Es geht für die Schule um existenzielle Fragen in dem Sinne, dass sie die Grundlagen, die Ziele und das Wesen der Arbeit betreffen. Es geht um das Selbstverständnis der Institution Schule, um die Identität ihrer Mitglieder, um den Sinn ihrer Existenz. Man könnte zuspitzen: Das Kürzel »KI« steht in der Schule auch für »Krise der Identität«.

Digitalisierung und KI stellen uns vor existenzielle Fragen. Das ist anstrengend. Und es bietet eine historische Chance, Schule grundlegend neu zu denken und zu gestalten. Wir müssen uns heute fragen, welche dieser Veränderungen wir mit neuen Technologien verstärken wollen – und welche nicht. In Schulen und Gesellschaft müssen wir uns als gestaltende Akteure der Zukunft begreifen. Wir müssen nicht nur fragen: »Was machen Digitalisierung und KI künftig mit der Schule?«, sondern auch und erst recht: »Was macht die Schule künftig mit Digitalisierung und KI?«

–––

(1) vgl. Jöran Muuß-Merholz (2019): Der große Verstärker. Spaltet die Digitalisierung die Bildungswelt. Aus Politik und Zeitgeschichte, 69, S. 4-10. Oder als kurzer Videovortrag: Jöran Muuß-Merholz (2021): Der große Verstärker. Was macht die Bildung mit der Digitalisierung? Ein Video aus der Reihe »Impulse zur Schul- und Unterrichtsentwicklung von und mit Jöran Muuß-Merholz. Hrsg: Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ). .

(2) Wittgenstein 1984, S. 519 und S. 520, zitiert aus: Andrea Anna Reichenberger (2011/2013): Wie wir Kippfiguren sehen können. In: The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB).

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4