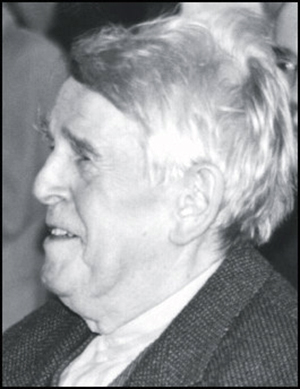

Ein Nachruf von Joachim Lohmann

Carl-Heinz Evers war – zusammen mit Ludwig von Friedeburg – der profilierteste Bildungspolitiker des Nachkriegsdeutschlands. Als Bildungspolitiker vereinte er die Eigenschaften des Theoretikers, des Strategen und des Praktikers.

Carl-Heinz Evers starb im Alter von 88 Jahren am 13. August 2010 in Berlin. Er war – zusammen mit Ludwig von Friedeburg – der profilierteste Bildungspolitiker des Nachkriegsdeutschlands. Als Bildungspolitiker vereinte er die Eigenschaften des Theoretikers, des Strategen und des Praktikers.

Das Erleben des Nationalsozialismus und des 2. Weltkrieges bewegten Evers zu einer sozialistischen Politik in christlicher Verantwortung – zunächst in Halle und nach seiner Flucht 1949 in Westberlin. Seine Ausbildung zum Studienrat, seine Aufgeschlossenheit für den Einheitsschulgedanken und seine Begegnung mit der Reformpädagogik lassen ihn zum Bildungspolitiker werden.

Ab 1957 wurde Evers leitender Bezirksschulrat, ab 1959 Landesschulrat und ab 1963 bis 1970 Schulsenator in Westberlin.

Als Theoretiker entwickelte Evers die Idee einer differenzierten Gesamtschule. Sie wird 1964 zum Programm der SPD in den "Bildungspolitischen Leitsätzen", die Evers als stellvertretender Vorsitzender der Bildungspolitischen Kommission im SPD-Parteivorstand als Beschluss durchsetzt.

In dem weitgehend von Evers konzipierten "Modell für ein demokratisches Bildungswesen" der SPD von 1969 werden die Prinzipien der Chancengleichheit und der Integration für alle Stufen des Bildungswesens entworfen:

- der Kindergarten wird als Stufe des Bildungswesens konzipiert, die ausgebaut, pädagogisiert und kostenfrei werden soll und deren Fachkräfte qualifizierter auszubilden seien.

- An die Gesamtschule als Mittelstufe soll eine Gesamtoberstufe als Integration von allgemein- und berufsbildenden Schulen anschließen. Als eine universelle Kollegschule soll sie differenziert und flexibel sein und das Jahrgangssystem zugunsten von Wahlpflichtkursen auflösen. Der Abschluss jedes berufsbezogenen Bildungsganges soll zur Studienberechtigung führen.

- Auf der Gesamtoberstufe soll eine gestufte Gesamthochschule aufbauen. Sie soll durch Integration der wissenschaftlichen, der Kunst- und Musikhochschulen und der höheren Fachschulen entstehen. Das Studium soll dreifach in Grund-, Fach- und Aufbaustudium gestuft werden und auf jeder Stufe zu einem Abschluss führen.

Damit entwickelte Evers das bis heute umfassendste Bildungsstrukturkonzept, das er auch an anderer Stelle vortrug bzw. veröffentlichte. Zwar wurde es von der Bildungskommission des SPD-Parteivorstandes angenommen, vom Vorstand aber nur noch als Diskussionsentwurf der Öffentlichkeit vorgestellt.

Von den Strukturreformen nahm Evers die Schulverwaltung nicht aus. Schon 1962 sprach er sich für mehr Schulautonomie und für eine Trennung von Schulaufsicht und Schulberatung aus und gründete daher 1965 das Pädagogische Zentrum.

Evers verband zudem äußere und innere Schulreform. Schon 1960 wurde von ihm eine Curriculum-Reform angestoßen. 1968 wurde sie als Rahmenpläne in Westberlin in Kraft gesetzt.

Evers Leistungen sind nicht nur die Konzeptionen. Er war auch ein Stratege und Taktiker. Für Evers war klar, dass der Name Einheitsschule für eine gemeinsame Schule für alle "verbrannt" war, nachdem es nach der Teilung in Westberlin 1950 einen erbitterten und erfolgreichen Wahlkampf gegen die Berliner Einheitsschule gegeben hatte. So gab Evers den historischen Begriff zugunsten des Wortes "Gesamtschule" auf.

Taktisch nutzte Evers die 100. KMK-Sitzung in Berlin und das Profilierungsinteresse des KMK-Präsidenten und nordrhein-westfälischen CDU-Kultusministers Mikat für eine "Berliner Erklärung" aus. In ihr nehmen die Kultusminister in Europa eine verstärkte Durchlässigkeit auch durch horizontale Schulorganisation zur Kenntnis und sehen durch Europa neue Impulse auf die deutsche Kulturpolitik zukommen.

Die größte Wirkung erzielte Evers als Praktiker. Mit der Errichtung der ersten Gesamtschulen 1968 in Berlin löste Evers die erste Gründungswelle von Gesamtschulen in Westdeutschland aus.

Doch die Handlungsmöglichkeiten des Bildungspolitikers wurden von der Westberliner Parteirechten aber zunehmend eingeschränkt. Schon 1970 trat Evers nach einer Krankheit zurück. Zum Anlass nahm er gescheiterte Forderungen an die mittelfristige Finanzplanung. Der Amtsverzicht war für die Gesamtschulbewegung in Berlin und im Bundesgebiet ein großer Verlust. In Berlin gelang seinen Nachfolgern noch die Verwirklichung der von Evers geplanten Mittel- und Oberstufenzentren, bis die Schulpolitik dort weitgehend zum Stillstand kam.

Evers blieb aber bildungspolitisch weiter aktiv. 1972 wurde er GGG- Bundesvorsitzender – damals noch bis zur Satzungsänderung Präsident genannt. Sein Ziel war es, die Gesamtschulbewegung durch eine eigene Gesellschaft zu stabilisieren. In dieser Zeit begann die Umorientierung der GGG von einer stärker honoratiorengeprägten Organisation zu einem hierarchisch flacheren Mitgliederverband, der vor allem Lehrer, Eltern und Schüler organisieren wollte und sich in Landesverbände gliederte, eine Struktur, die sich bis heute erhalten hat. 1974 trat Evers überraschend nicht mehr als Vorsitzender an.

Evers war nicht nur Bildungspolitiker. Sein gesellschaftspolitisches Engagement ging noch weit darüber hinaus. 1961 bis 1963 unterstützte er die Politik des "Wandels durch Annäherung" von Willy Brandt und Egon Bahr, war 1970 bis 1973 Mitglied des Parteivorstandes der SPD, opponierte gegen die Berufsverbote, beteiligte sich an der Friedensbewegungen gegen die Nachrüstung und war 1986 bis 1988 Präsident der Internationalen Liga für Menschenrechte in West- Berlin. Auf Grund dieses Engagements trat er wegen der Grundgesetzänderung zum Asylrecht aus der SPD aus. Mitentscheidend war auch die Zustimmung der Berliner SPD zu "Elite- Klassen" innerhalb der sechsjährigen Grundschule auf Grund einer Koalitionsvereinbarung der SPD-CDU-Regierung.

Als Vater der westdeutschen Gesamtschulen ist Evers seinen bildungspolitischen Überzeugungen treu geblieben. Ich selbst hatte die Freude, mit Evers in verschiedenen Organisationen und Funktionen zusammenzuarbeiten, so in dem Schulpolitischen Ausschuss und der Bildungspolitischen Kommission der SPD, im Pädagogischen Zentrum Berlin und in der Senatsverwaltung für Schulwesen sowie im GGG- Bundesvorstand.

Der siebente überregionale GGG-Newsletter

Der siebente überregionale GGG-Newsletter Vereinbarungen zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten

Vereinbarungen zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten 10 Jahre Bündnis

10 Jahre Bündnis

Die Katholische Nachrichten-Agentur Bonn hat die GGG um ein Schreibinterview gebeten.

Die Katholische Nachrichten-Agentur Bonn hat die GGG um ein Schreibinterview gebeten.

Die BSK hat Ende Oktober mit Bravour einer breiten Öffentlichkeit ihre Mental-Health-Kampagne vorgestellt, die GGG hat kurz davor ihr Positionspapier verabschiedet. Grund genug, sich darüber auszutauschen, welche Anknüpfungspunkte und Anregungen sich daraus ergeben.

Die BSK hat Ende Oktober mit Bravour einer breiten Öffentlichkeit ihre Mental-Health-Kampagne vorgestellt, die GGG hat kurz davor ihr Positionspapier verabschiedet. Grund genug, sich darüber auszutauschen, welche Anknüpfungspunkte und Anregungen sich daraus ergeben.